1944�꣬�����ػ�ˇ�g�о������F�ػ��о�Ժǰ�������������þӷ����ij��������������L�����ټ������I��һ���ܵ��ػ�ˇ�g���ٵ�ˇ�g�҂�����Ī�߿ߣ���Ӌ������Ҏģ���_ʼ���Rġ�ػͱڮ��Ͳ��ܵĉ��e��

��һ��Ī�������L�ڌ��`�У����Y���ػͱڮ��Rġ����Ҫ���N��ʽ�����F���Rġ�������Rġ���}ԭ�Rġ��

1.�F�����Rġ�nj�����ʷĥ�p�ıڮ��F���M�п��^�}�Ƶ��Rġ�������@헹�����Ŀ���ǣ��挍ӛ䛱ڮ���׃�^�̣����F�ڮ��ĬF���B��

2.�����Rġ�nj��ڮ����p�����M�����x���Ե��}ԭ���Rġ��ʽ���@��о���Ŀ���������Ѓrֵ�ĈD����Ϣ�������P���ݵ��о��ṩ��һ���Y�ϡ�

3.�}ԭ�Rġ��ָ�٬F�ڮ����L�r�ڵ��������c�����l��ʽ��ɫ����ò��һ�N�Rġ�������@�N�о�������Ŀ���ǣ�ȥ����ʷ�o����Ɠp�ۼ����_�ƌW���٬F�ڮ���ԭʼ�Lò��

��ġ��Ϊһ��ѧ�ʣ���Ҫ��ġ����ѧ�ߵ�̬�����Ŵ��ڻ�����������ں����о���ͬ��ʱ����ɫ������ʷ��Ϣ����Ħ������Ȥ���˽�����̣����ռ������ɡ�

��ˣ���ġ������ͨ�����ҵ��ۺ��֣�����������ʶ�ػͱڻ���������������

�����x��ʮλ�����o����ʮ������ضػ͵Į��ҵĽ���֮�����������x������ʽ���������x���ػͺ���������Ϣ��

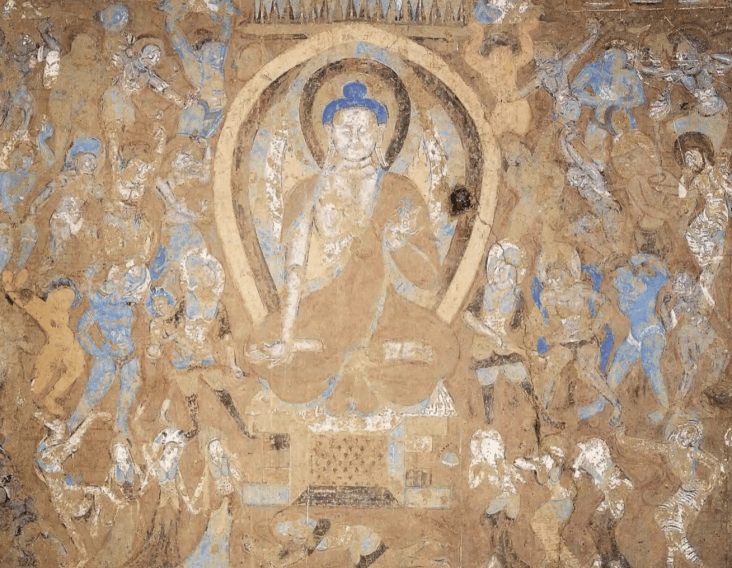

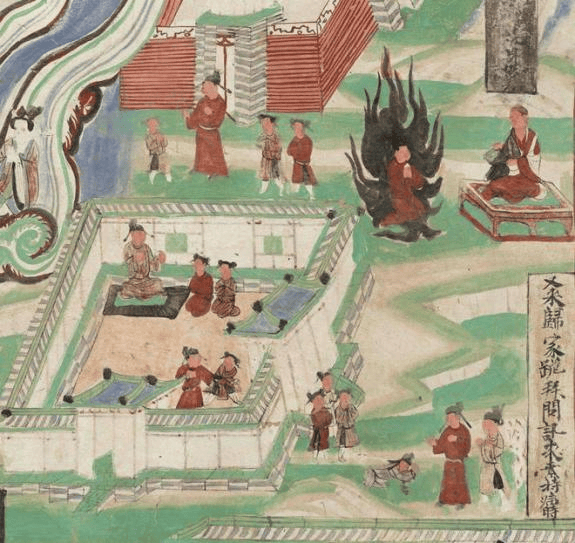

����裺��κ ��254�� �_���������

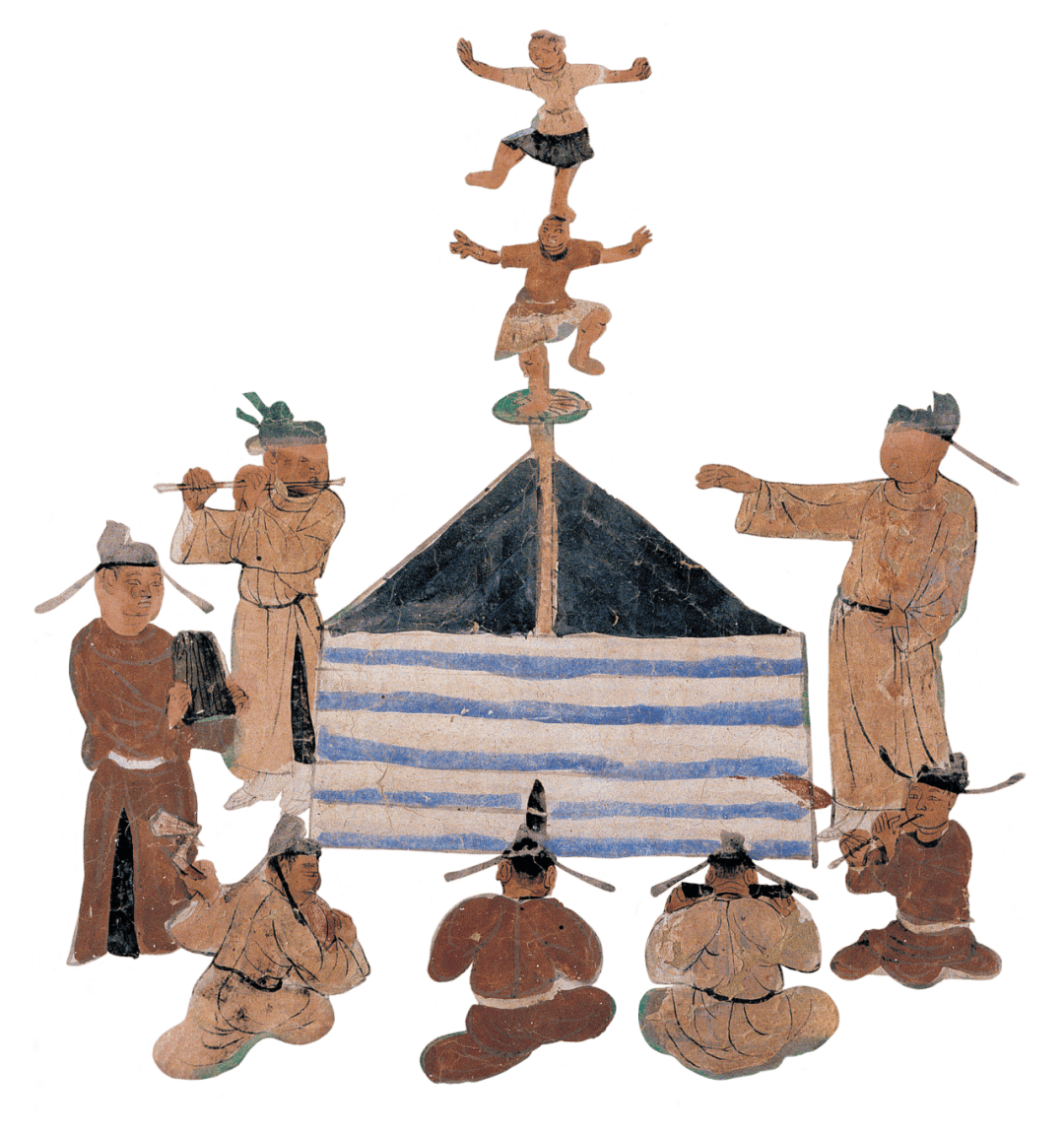

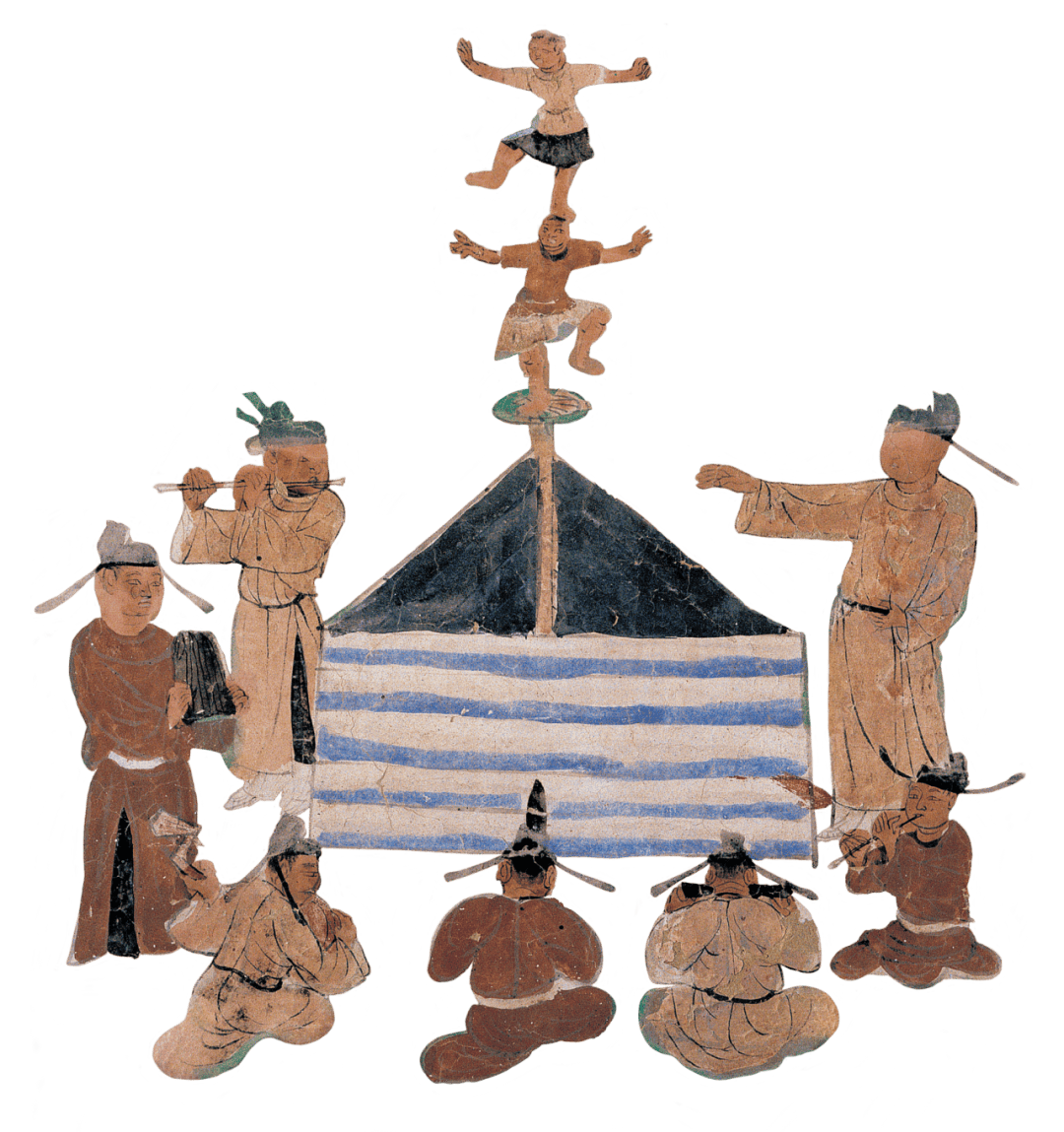

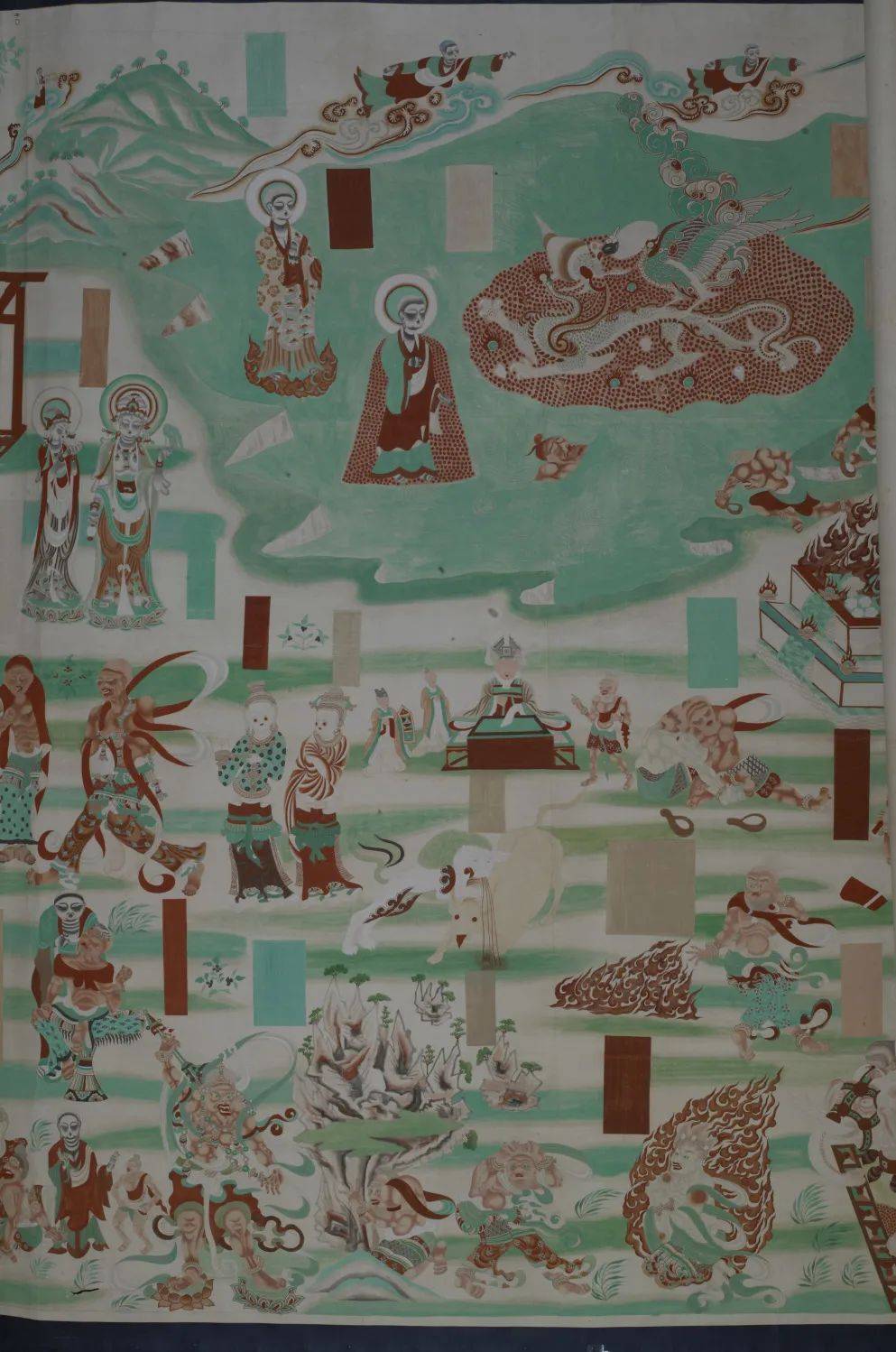

�������ͮ��Rġ

�ػͱڮ�Ī�߿߱�κ��254��

�_���������

ԭ�ڮ�

���շ�̽���ķ���y���������������������IJ���ǰ���������\�����й��¡��@Щ���еķe�ی��������IJ���܉���K�ɾͷ��������������֠�5���鹝��7�����棬��������c���鹝�����B�m���D�ķ�ʽ�B����ͬһ�r���D�Q���������ˏ�ӡ�ȡ��Ё������Į��rͬ�D�ַ���

�����ݣ���ӡ�ȇ�����λ̫�ӣ�һ����ɽ�[�棬Ҋһĸ�����I��ֻ�������I���ȣ�����һϢ����̫��Ħڭ�����������I�����P�ڻ�ǰ���I���o���ʳ���_��������ɽ�£�����֦���i��Ѫ������ɽ�£��I����Ѫ���ʳ���⡣���־ò�Ҋ�_�ʣ���·���ң��K����Ҋ�_�ʌƹǣ��@�Ż،m���档�����ͷ����s��ɽ�֣�����ʹ�ޡ��S����ʰ�z�ǣ��������B��

������������鹝�����@Ҫλ�ã���ͻ���������}��������龰�У��_�ʵ�������ȫ��֧�����ϻ����_���@���������ر��_���_�ʵ�������I������Y�����ܣ�����������������y���ڽyһ�����w���ָ���׃������Ī�߿�����ˇ�g�Ĵ�����Ʒ��

ͼ ˵

�ػ��о�Ժ��һ��Ժ�L�����������Ԕ��ж���ᵽ�ˈD�����f�����Ҳ��Ƿ��ͽ��������݆���D�������������Ё�������߀���dz�������߀�����Լ��������I�o���x�N���Ķػ�ˇ�g����

���˶ػ͵��I�����һ�����ӟo�����ܮ��ص�����l���x�_�����̓ɂ����ӣ����@Ҳ�o����׃���������ڶػ͵ěQ�ġ����o�ػ͌��ڳ��������f����������ɷ������_��̫�ӡ�

���f�Լ������ػ�ǰ�����εĶ��ڣ����ػ͵�һҪ���ľ����@���ڮ�����������Ī�߿��Rġ�ĵ�һ���ڮ������ǡ��_��������������D����

���o�ȸп����f����̫�ӿ�����������ҿ��Դ���ֻ���ػͻ��

���������@���N����oη��������ıڮ�����Լ���Ҳ�������ͬ�������x��ػ;����x���ˠ�����

Ī�߿߾Ų�¥ ������ͻ�

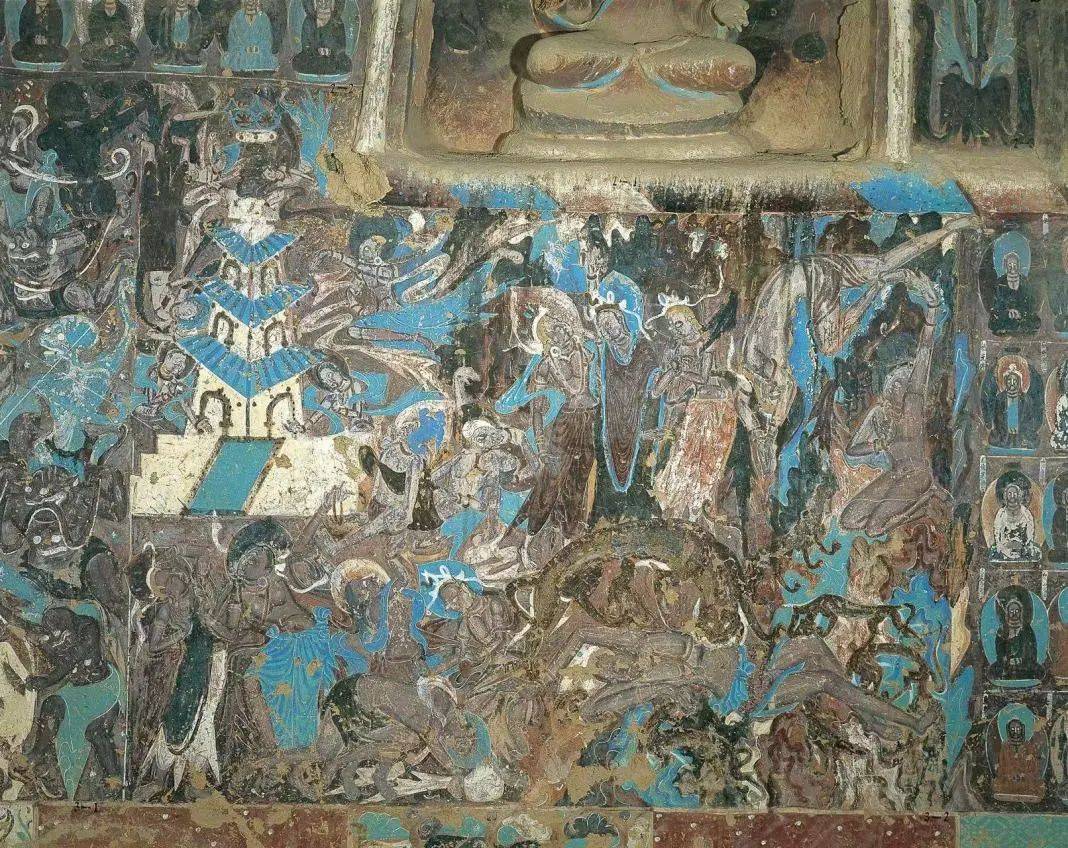

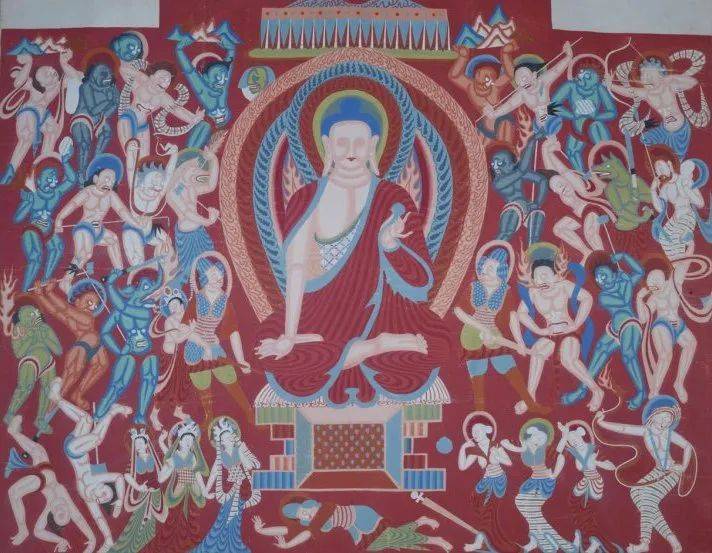

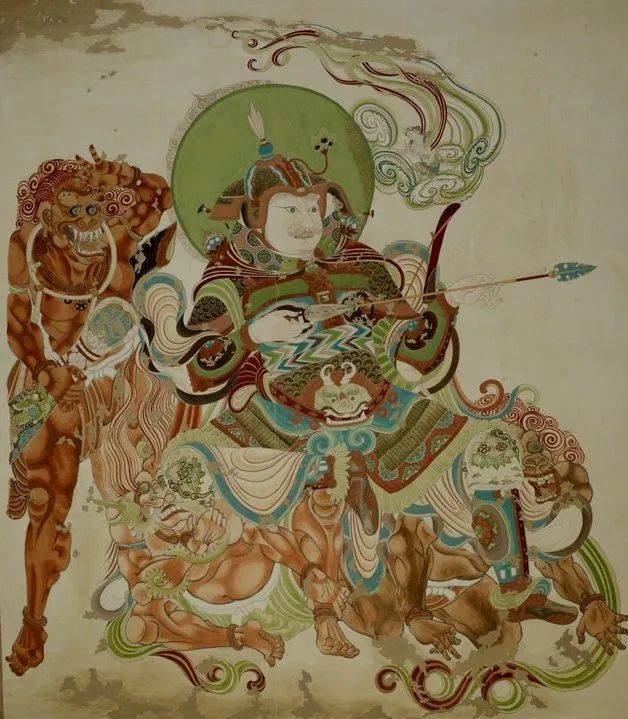

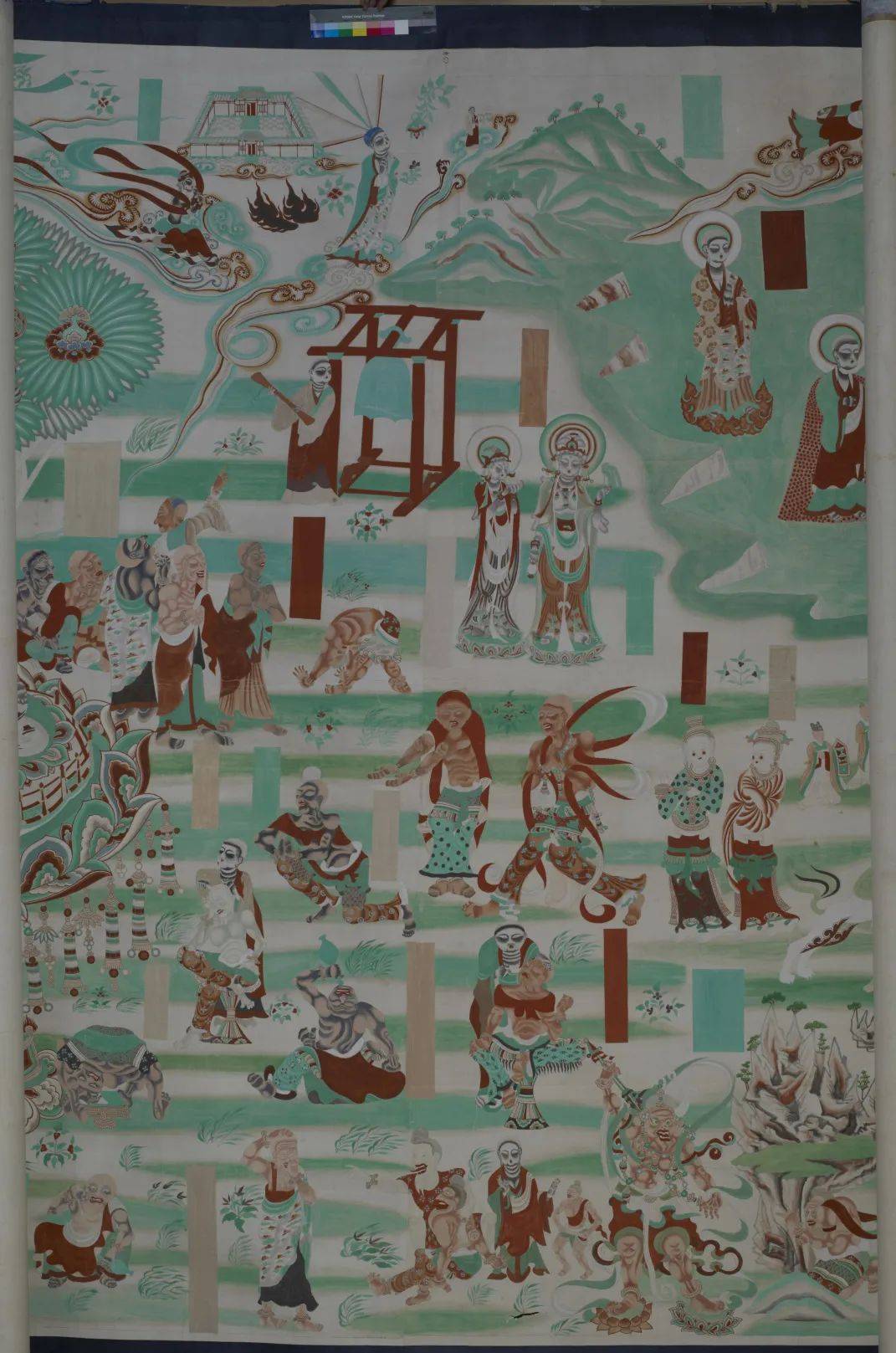

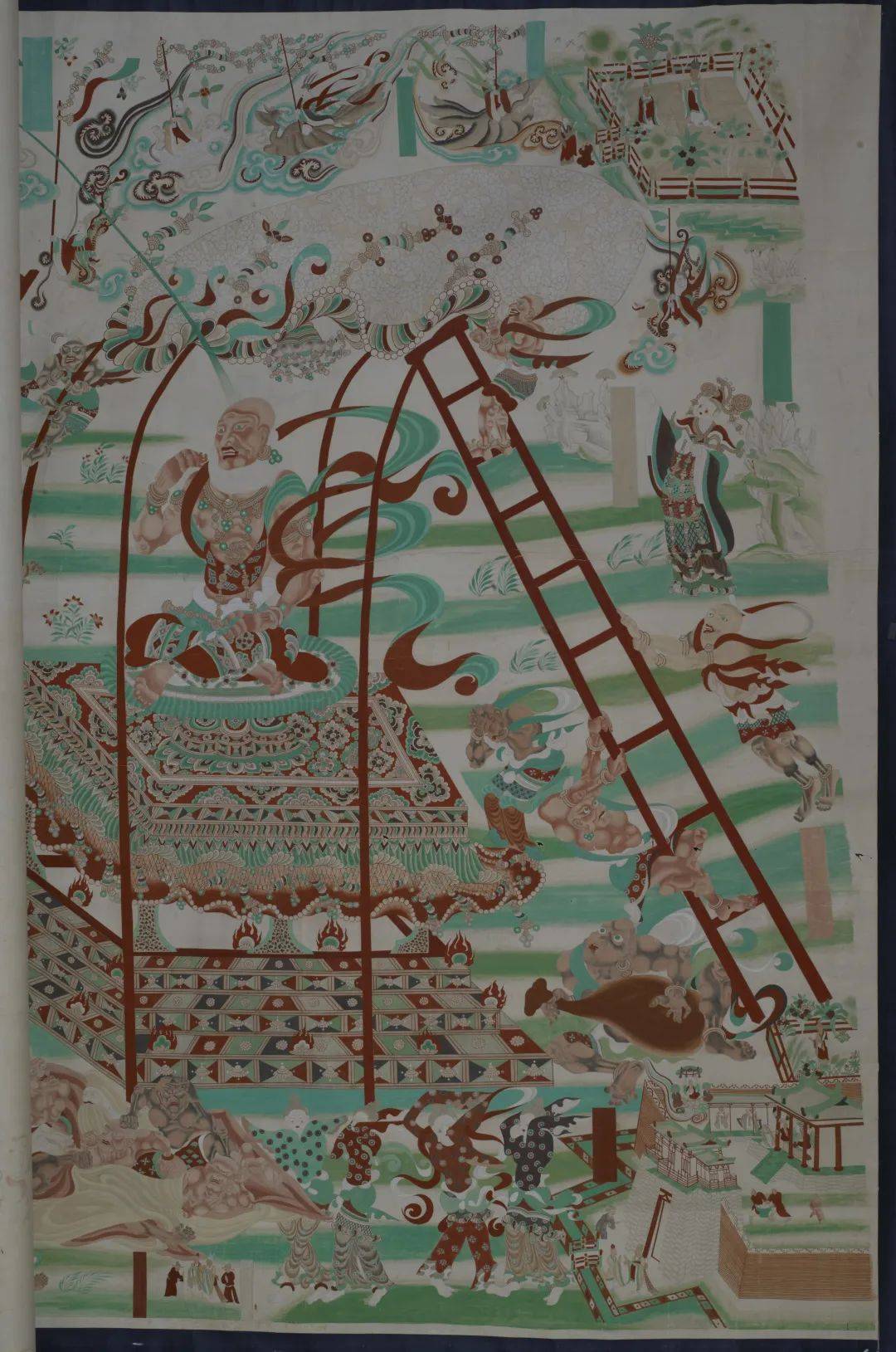

���Ľܣ���κ ��263�� ��ħ��

���Ă��RġĪ�߿�

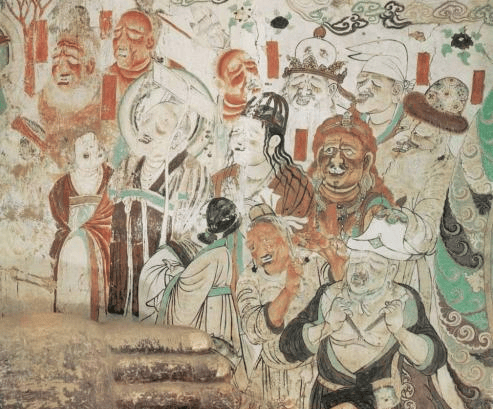

��263�߽�ħ׃

ԭ�ڮ�1

ԭ�ڮ�2

����

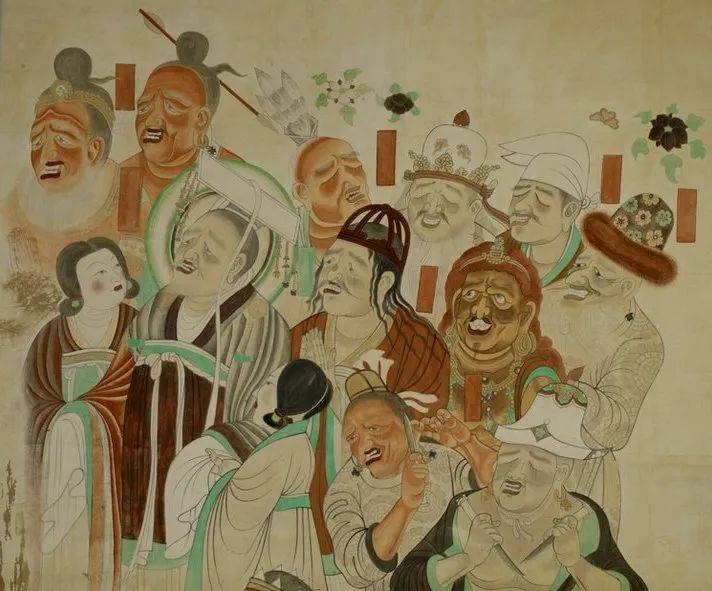

�@����ħ׃�����IJ����������½Y�����������������������ɵ����܇�չʾħ����Ѯ���IħŮ��ħ܊�_�y�Ĉ��档���½����ĵ���ħŮŪ�����B���T����ȣ����½�����ȵķ����£�ħŮ׃���hª���������������ϲ����T�ɣ�ħ܊���e�M�����F�����i�~�H�R�^���ţ��Σ��{�������ס�������һ�����^�������ş��𡱣������L����צ��������ֵꪳ�������������к�����������ء��������ʩ������ʹħ܊����ʯ�����e���e�������£��wì�������̓�����£��������������ɫ���������߶�����������L��������������ٝ����ħƷ��������Ȳ���ɫ�����x��λ��ʩ��ħӡ�����װ��أ�����ħ܊���K����ħ���cħ܊���o��ֻ��������¹�������

�����Ä��o���ȵ��ַ���ͨ�^ħ���cħ܊���@��ʧ�룬�h�B�ٳ����r�г���ȵ�悶����������������S�����������߶ȵ�ˇ�g�F������ħ܊�o�����ι֠�hª�����Ŀ̮����γ����c�h���r�����ȡ������wʽ�����rͬ�D���Y�����������}�s���鹝����ؽM����ͬһ�����ϣ������������y�����}�r�����ˮ���˼�Ͳ����cӡ�Ȱ����ʯ�ߵ�1�߽�ħ׃�ڮ����^�ӽ������澀����ňA����������Ⱦ��ā��͡�ħŮ�^�����ڣ����L�����������������ӡ��Lȹ���@�N������ܲ�˹Ӱ푵������b��

ͼ ˵

��ͼ�Ƕ��Ľ�����������ġ�ɫ�ʸ�ԭ��������ͼ���ֱ�κʱ��ԭ�ڮ�������ɫ�ʣ������ø�ԭ����ġ�ķ����������ֱڻ�����ʱ�ڵ������ص㡢������ʽ��ɫ����ò����Ŀ����ȥ����ʷ���������ۼ���ȷ��ѧ�����ֱڻ���ԭʼ��ò��

�@��ɫ�����µ��}ԭġƷ���������Ͽ��Կ������֡����_���_Ę���c��ȷ���ĕr����ɫ�Լ��Ї�����������ܺ͂��y�L�ɣ�Ҳ���Կ���ӡ�Ȱ���Ⱦ���������^���е�׃�������Ǐ����ıڮ��ӄ����ģ��ɫ���l������ã����^�^���о������������}�����ı�����ò��ͨ�^�������w�������@�������L���DZ�κ�r������ˇ�g���ཻ�ڵĹ�����

���Ă�Մ���������Rġ�x�ʵķ���֮һ�������}ԭò�������}���ڮ�����ɕr������ò����������������263�߄���δ׃ɫ�ڮ����^��K�c��285��δȫ׃ɫ�ڮ����^��̽��ɫ����׃Ҏ�ɣ��}ԭ���_������߀�}ԭ�˵�263�ߡ���ħ׃����������

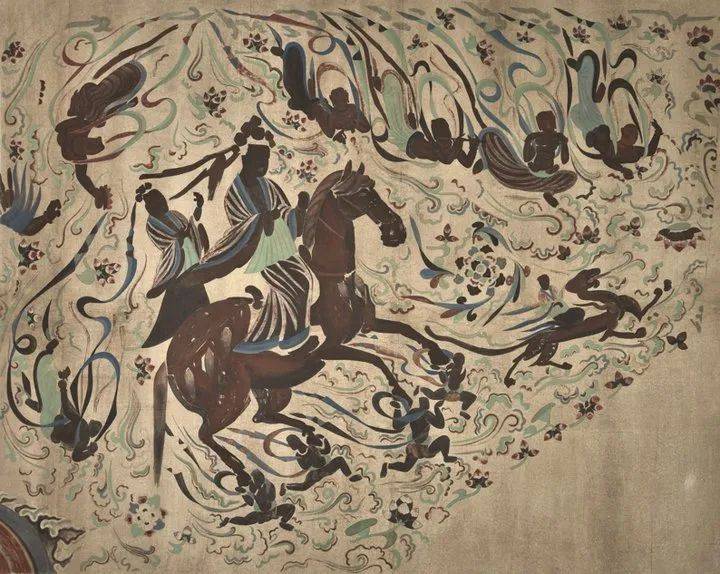

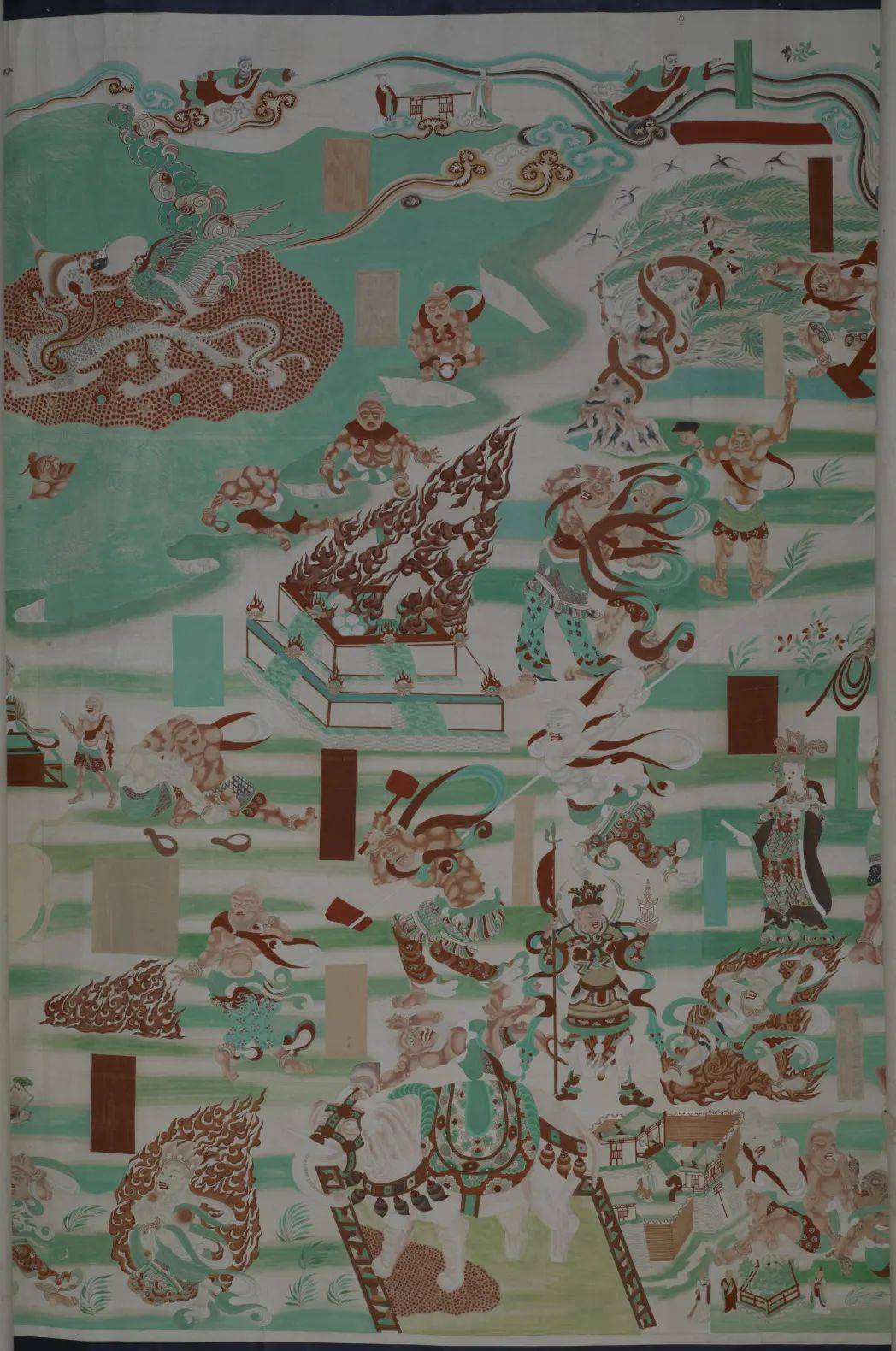

������������ ���ֿߵ�15�� �Ϸ�������

�������Rġ�ػͱڮ�-���ֿ�

����-��15���Ϸ�������

ԭ�ڮ�

�@���������Ϸ����������������������L�죬λ�ڶ���ǰ���ϱڣ�������܊���У��ֳֹ����������ڃɂ�С�������ϣ�һ��С��߀���Ä�˺���K��ҧһ�l���ߣ����߱���ʹ��·��ڼ�У�����һ��С��t�ѽ������������������һ��ҹ������ֱ����ң��������ŭĿ�A�����L�l�������K�P�����ƴ���

ͼ ˵

�����ӽ�ԭ�ڮ�����Ʒ�ǻ�������������ġƷ��

����ԭ���ѽ�����Ȼ���ˠ��p���^���أ����ּ����������Ó�䣬�������İ�����Լ������Rġ��ɫ���ѳɠ������Rġ�Ĺ�����

�ڶػ͵�һ���У���������ġ�ڻ� 33 ����������ġ�ڻ� 118����������ֿߡ���ǧ����ǧ��ʯ��������¼������������ֿ߶�����ǡ��������Դǣ��������о��Ӳ�ȡ�ɣ����±�������˫������ץס�ػ͵����أ�������Ī�߿ߡ����ֿߵĴ����о��ɹ��С�

�ڶػͽ�60��ĕr���Y�����f�������mȻ�������o����������ҵĮ��P���������˽�K���϶ػ͡���

����ؕ�I���h㑿��ڶػ͵ĕ�ʷ�У�����Ī�߾������h�����������̽���߂��^�mǰ�С�

����ɣ����� ���ֿߵ�2�� ˮ�¹���

������Rġ�ػͱڮ�

���ֿ�-����

��2��-ˮ���^��

ԭ�ڮ�

ˮ���^���������ʮ���^����֮һ���������ƴ������ܕP�������^����ˮ����ʯ�ϣ�����𨝍����݆���С�һ�����࣬�f���Կա����⾳���Ʈ�ˮ���^�����џo�棬�ػͱڮ�ˮ���^��ʼҊ����������������ڳɠ���ƪ���ơ�

�@��ˮ���^�����c��һ��ͬ�Ӿ�����ˮ���^���ֲ������T�ϱ��ɂȡ��������Ϻ�ãã����ɫ�����������ľ�A���Y���@�F���^����ڣ��L�l���磬������h�ˣ���ϵ�Lȹ���^�����_�����p��һ��һ�P��һ�֓εأ�һ�����L���ֳ��p�����飬�����������˼����������������⻬�����и�녰��h�����ʯ�ϡ�����ɽʯ���n�ɰ����녣�ʯ�p�g����u�[���h̎̓�o�h�죬������һ�������p�w����ɫ��o�������������R������һ����ж���������^�������L�࣬��논磬�p�ֺ�ʮ�Y���^�������������Є����o���Gɫ�c�{��ɫ���\�ã��_�������뻯�ľ��ء�

ͼ ˵

�Ї��ڮ�ʹ��ˮ�������ɫ����һ����S��Ҫ���ú��ء�ԭ�бڮ����ɫ�����|�ز�ͬ�����L����չ⼰�Lɳ�����g�У���ͬ�̶ȵ�׃ɫ����ɫ�ˡ��Rġ���˱�����ղ�ͬ�|�ص��ɫ׃��Ҏ�ɣ�Ȼ����ܱ��^����؏����Rġ��

�����һ�ُ��{�����ػͱڮ�֮���Խk����ʣ����x�õĵV����ϣ���Ȼ�㌍��һ��Ҫע���ɫ�Ĵ���ͺ����\�á���

�����@����Ҳ�����S���������ܰ��ձڮ��ɫ׃����Ҏ�ɣ���ʯ�ࡢʯ�G��ȡ͵�ƽ�T���y��׃ɫ�����������Ķ��٣���ȡƽ�Tδ�֕r��ʩ��Ⱦ�Ȳ�ͬ�IJ����������@�ӣ���ɫ��Ч���ϣ��ͱ��^�܉�ӽ�ԭ���ˡ�

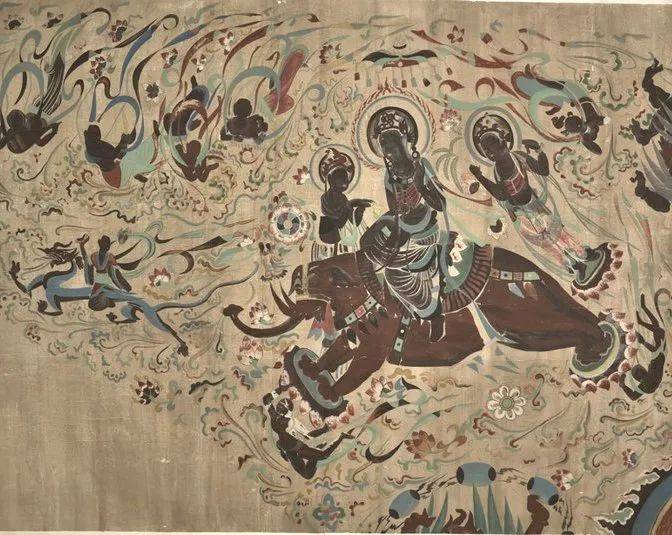

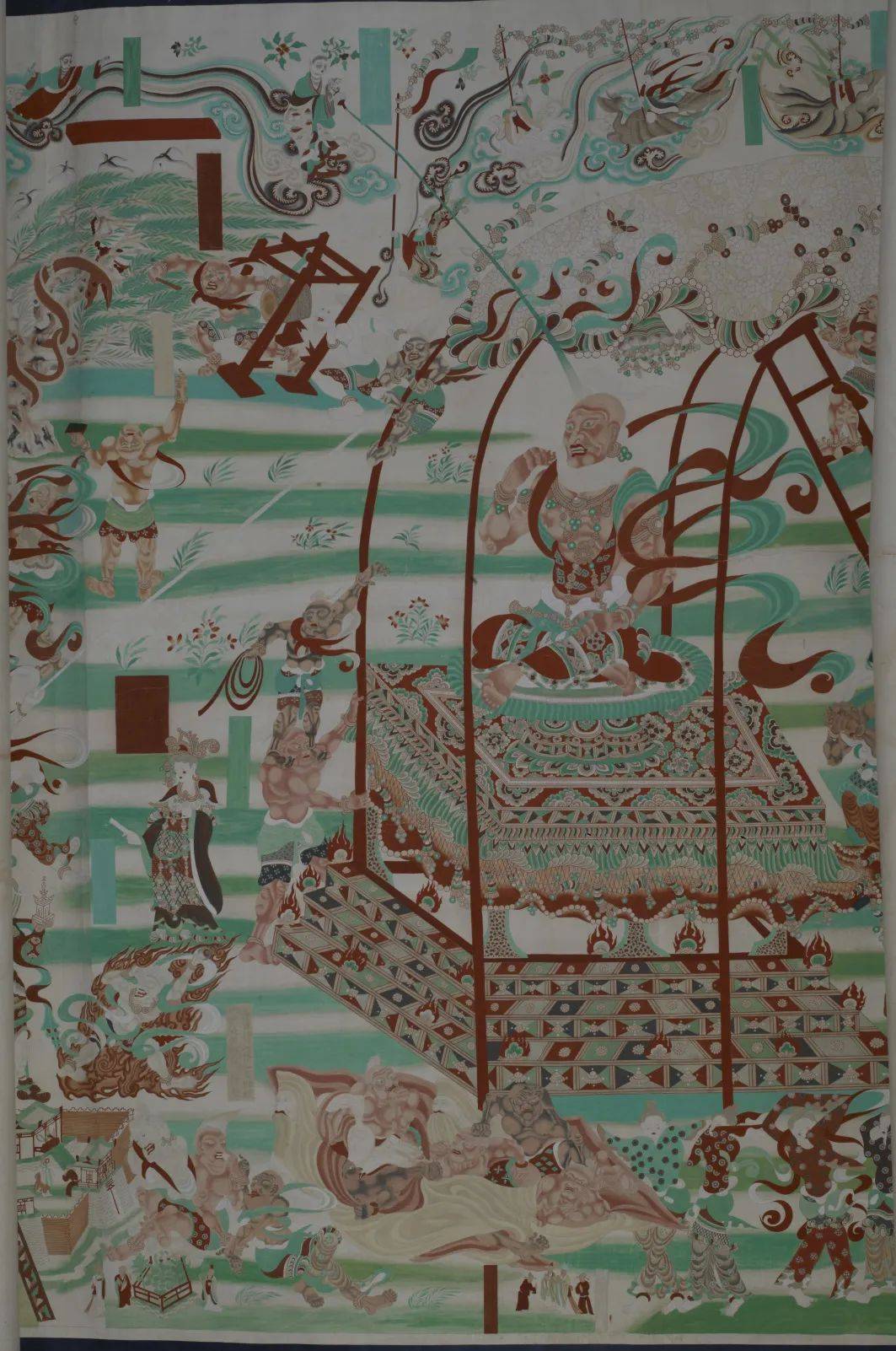

������������ ��329��

������̥&ҹ�����

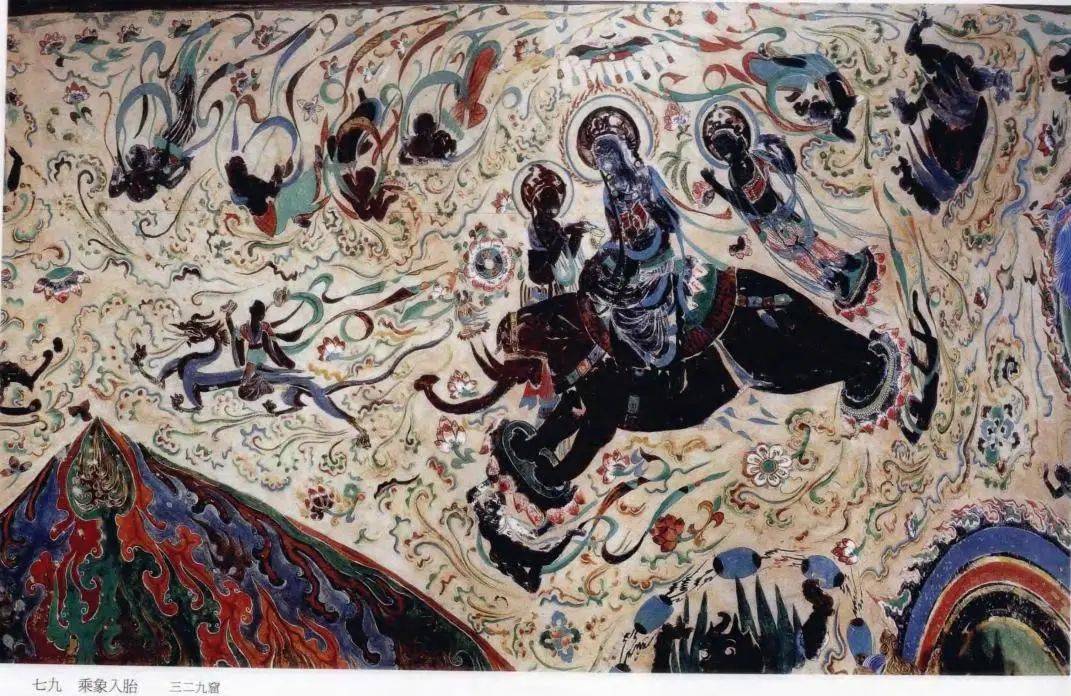

���䭂�Rġ�ػͱڮ�

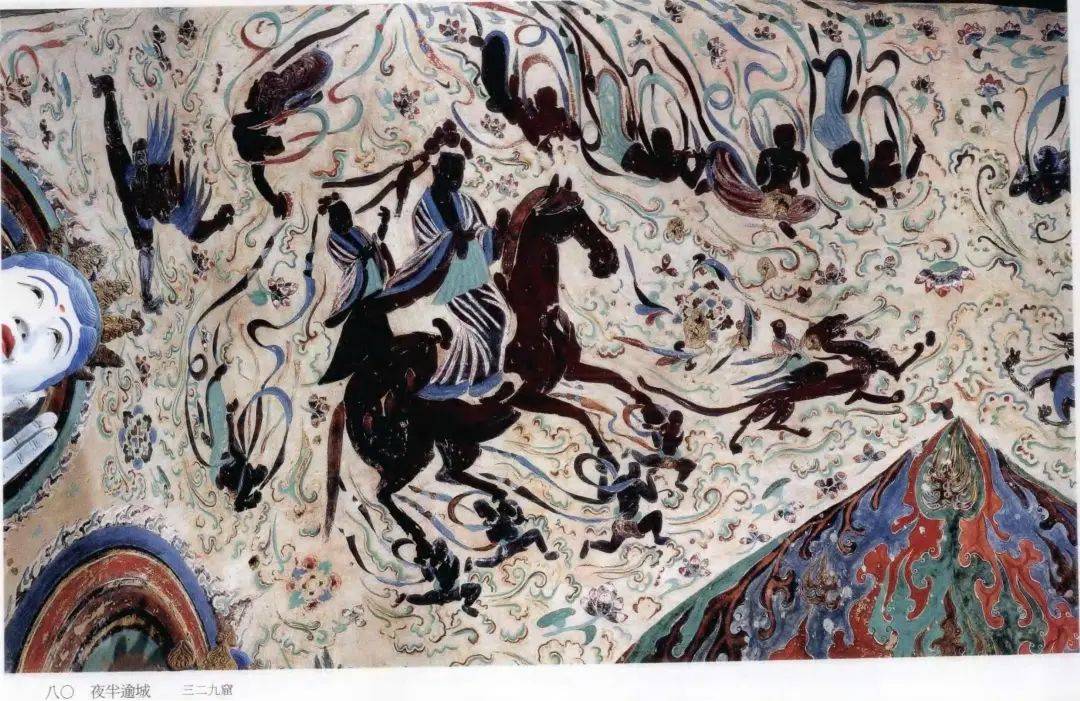

Ī�߿�-����-329��-ҹ�����

���䭂�Rġ�ػͱڮ�

Ī�߿�-����-329��-������̥

ҹ�����ԭ�ڮ�

������̥ԭ�ڮ�

����

���������IJ�����ǰ���������Գ�����̥�_ʼ����ҹ��������Y����˳�����̥��ҹ������ڶػ�ʯ�߱ڮ��ж�����Ҍ��Q���֡�

��������̥�����FĦҮ����ҹ�����_����������ǰ��Ͷ̥���鹝���D�����_��ٌ��ڣ�����̻�㣬�������̏�ǰ�����S�������_̤ɏ�������˳��б��v�ڿա���ǰ�г����������������������o�l����Ⱥ�����w������ɢ���������h��ӭ�L�w�裬�컨�y���������⣬�����������b�����ͼ���ϲ������

��ҹ����ǡ����L�����̫�ӕr������Ó��֮����������ң�ҹ����R��ǣ���ɽ���е��龰������Ϥ�_��̫�Ӵ����ڣ����R���֣��������R�㣬�w���ڿա��Rǰ���T�������_����������Ů����ʿ�o�l�������w������ɢ����녲��w�ӣ��컨���D��һ�Ʉӵľ��硣

ͼ ˵

���䭂�����ڡ��ҵĶػ��龉��һ�����ἰ���x�������֠����ȡ�����ɂ����g�����ȼ�ɫ�ʡ����l�ȼ����Ϳ��g���֣�����t�漰������˼����ݼ�����֪�R�����Ҹ���Ҫ���ǡ����﹤���ߵ��Rġ��Ҫ����^�Rġ�������S����������Ҋ�Ķػ͡�����

��329����픵ġ�������̥���͡�ҹ����ǡ�������ܴ������\�࣬ɫ���S�������䭂���Rġ�ЃAע�˘O��ľ�������ӳ���ƴ��ڮ����ض��S����ɫ�ʣ����R�������ϵĴ�K�ɫ�ȱ��F���ѽ�ǧ��Ĝ�ɣ�У��֛]�ЎֿݺͰ��֮�����������}���f�صģ���Ҫ�����������ģ����܇�ͬ���һ���w������˅s�����ɵġ����������˹������������R֮�أ��c�w�켰�r�������֮�p�γɌ��ȣ����ص����}�c����w����p���γɌ��ȣ��@�Nˇ�gЧ���������䭂�������J�挦Ԓ���ĽY����

ʷέ�棺���� ��9�� Ů������

ʷȔ���RġĪ�߿�

����-��9��-���B��

ԭ�ڮ�

Ī�߿ߵ�9�������ƕr�ڶػ͚w�x܊����ʹ���з�����Ĺ��¿ߣ���������λ�F��DŮ���B������һ�A���Ě�̺֮�ϣ�������ȹ�࣬�p������������W������^�ġ����ۺ�ʮ���ֳֹ��B���ڶ������ڻ��^�c�������fԒ����ڵ�һ������֮�g������һ���^С�������T���R���e�^��������������Ĺ��B��Ů�������٣������pѾ�٣���B����������עҕǰ���Ů���ˣ����ڻ����vԒ�������`�Z��������渻�������Ϣ��

ͼ ˵

���L������һ��Ҫ�����������ùPīɫ�ʱ��_�����ĸ��ܣ������^������J�R��Ī�߿ߎ��o̎�������@�ӵ�����Щ��������ľ��l�������F�ĊZ������������˼�f���ķ��ӡ�Ӻ�����������_��֔���Һ�ķ���ӡ������ۉѵ���������߀����Щ�����Ę��w����S�ӵ��w�ݱ��F������ˮ�ء����W��ɏ������ÿһ�����߶�����С�r�����^�ġ��f��Ͳ�����Q�����}��׃�Q����������

���nj��ػ�ˇ�g�ġ�һҊ�R�顱���������@���Ĵ������ڶػ��Rġ��ʮ��ġ�һ���������Ī�߿߲���ČW���c���`�У�ʷȔ�挦�ػ�֪�R����Ϥ�_���ˡ����ֵ䡱�ij̶ȣ����l֪�ԣ��@һ�ж��Ǡ����Rġ�������ػ�ˇ�g����ȵر�����������䁉|��Ŭ���ء�

ŷ���գ���� ��402�� ������������

�W����Rġ�ػͱڮ�Ī�߿�

���-402��-�w�R��y߅�

ԭ�ڮ�

��y��һ�N�Ǽܼy�ӣ����Ї����y�Ļ��е�һ�N�ΈD�εļy�ͨ��ָ��һ�B����С������ͬ�ĈA�c��A��M�϶��γɵĈA�Ρ����λ������y�ӣ���һ���Σ��A���λ�S�����У��еġ��顱�����ĈA���еĠ����ĈA��߀�е���ͬ�ĈA��

�@Щ�A������������w�R�ĈD���������·���̓�ձ��ܣ��w�R�������������������ᣬ�K�c�R����ͬɫ��������Ŀ���������w�������@�IJ�˹�_ɺ�L���Ǯ��r����������Ʒ��ˇ�g�٬F��

ͼ ˵

�D���Ƕػ�ʯ��ˇ�g����Ҫ�ĽM�ɲ��֣����������ΑB���y���S����ɫ�ʽk�������^�Pϵ���_���lչ�}�j�������@Щ�bD���A�®��ʣ���һ�l�����ļ~����ʯ�߽��B���ڮ��������Y���L����ӵ��ЙC���w��

�W������Rġ��ͬ�r��ע�ڶػ͈D�����о������微��ƽ�塢��������߅���鹡��A�⡢�A�w��ᦴ�����������̺���شu����t�ĈD���y���У�����ֲ��y������y�����ˡ��w�졢�����_�����`���F�������P�Ī��غ��x��ͨ�^�������Rġ�����l�F��һ�����S�W�ߟo���|�������硣

80�q�r���W��ձ��ȷ�������һ݅�ӵĮ��P�������f�����Ү������ˣ������M�����úܡ������_ʼ����һ�N��ʽ�^�m�P����ꡣ�����82�q���桶�ػͱڮ����x����83�q���桶�ػ͈D����������ʷȔ��W����Rġ�ػͱڮ��x������

������� ��158�� �������Ӿٰ�ͼ

���Ăܡ����}�Rġ�ػͱڮ�

Ī�߿�-����-158�߸��������e��

ԭ�ڮ�

�����������e���D���Rġ��Ī�߿ߵ�158�߱��ڱڮ����˶��ߠI����������ެ�y�ζػ�����ǰ�Ρ�

�Rġ���@���ڮ����F����������ơ���ެ���¹Ȝ���ͻ�ʡ���������˹�����_�ȇ��˵ȡ���ެٝ��վ��ǰ�У��^���L�б��⣬����Ƞ�ٝ����������ϧ�@��λ������^���ڮ����Ѳ��档ٝ�յ��҂Ƞ�һ�h��ʵۣ��ɶ��mŮ�v�����������Ӷ��������������b����

���Ǽ�������IJ��������ʮ��ʹ�ģ������ش����ߣ�Ҳ�и�������ߣ������Ծ����Բ������ﰧ���ķ�ʽ�������ɥ��ϰ���йأ��������������������ͽ���֪������йأ��������������������ͽ���֪�����������ȱ�ʹ��

ͼ ˵

��������ǧ���L�����b�����֣�������������}�����}�������}ԭ�ػ�֮����

������ʱ����������Ŵ�ǧ�����ڶػ�ʯ���ڣ��������ߴ��ӡ���ġ�ڻ������Ŵ�ǧ�����ػ͵��г��뿪ʱ�����������سɶ��������ߣ��������ѡ�����ڶػ͡�

1953����1985�����ڶػ������о������ػ��о�Ժ���g�о������b�ѱڮ��R����ͬ�r�Г�һ�����Rġ�΄ա����b�ѵ��R���Ѓ�ǧ��������b���^���Į����L9�ס���4�ף����辀�����������Rġ����Ʒ����ʮ�����

��һ�����ڶػͣ��c�ڮ����顣

���ѻݣ���� ��61��

���A��׃Ʃ��Ʒ��������Ʒ

���ѻ���ġ- Ī�߿�-61��-���

���A��׃Ʃ��Ʒ��������Ʒ

ԭ�ڮ����ֲ���

���A��׃Ʃ��Ʒ����լ���������磬�Զ����ͫF�����x�������������T���y����ţ��¹������܇����֮���С�С���ˣ�����ˣ����լ���TС���������\�����K���TС���������L�����𡣮�����ȱ��F��լ����T�F�֡����x��լ���֣���С���o֪����؝�治�ᡣ�L�ߐۃ������ٳ�����С������ �����ᣬ�L����ţ��¹������܇���T��С��ϲ܇�ˣ����౼����լ���þȡ��������ǣ��������B�������������в����Σ����Դ��С�С��������������磬�������������X�������҂��ǰ�����Ʒ�ă��ݣ������Ϯ���һ���Ŵ������D�����߿v�R������܊߅��߅���폈���ֶR���Ǡ��£���̔��Ѻ�^�Ǻ������е���֮ǰ���y���Č��������ڈ����p��

ͼ ˵

�Rġ�ػͱڮ����辀��Ҫ�^�ĵ�һ�P���]�м������辀�������R�����õ��R����

�Rġ֮�࣬�P�ѻݸ������Ă������W����ͬ�r�ھ�����_�����c�� ʷȔ�������v��ڮ��ϵĹ��º��������u���R�����Ї������þ������͵ģ����ĺÉ�ֱ���Pϵ�����͵ijɔ���

���Rġ���`�У��P�ѻݵķ���������ԭ����Ⱦ׃ɫ���z���ۼ�����һЩ�r����������Ա�����������������ա������f������Rġ�ĸ��挍���@���٣�����Ĵ_���Rġ�ø��ࡢ���졣�ڮ��Ġ���Ū�����ρ���ӡ��Ȼ�ǂ��k�������Ǯ��r�l�����ޣ��˹��Rġ�Ġ��ϰᵽ����ͨ�^���֮������Ԍ�����Ҋ��ˇ�g�ޠ����������@��ˇ�gƷ�Y�档��ͬ���Rġͬһ����������һ��չ�[���^�߿϶��ܿ���֮�g�IJ�e�����ӣ���ӡ�Ė|���͛]���@����e�����������Ļ����У�����Ҫ����һ��һ���Rġ��ȥ��

�P�ѻ��ڶػ�Ī�߿�һ��ֻ����һ���£������Rġ�ڮ����y���ڮ���

����������� ��296�� �̶��������

�f�����Rġ-�ػͱڮ�

Ī�߿�-����-296��-�̶�����߅�

��296�ߠ����Y픿ߣ����ڷ��踡����������ɏ�������̶��y���ġ����߅��̶��y������ɂ������̶��y�����������̶��y�ΑB�����ĈD�����Lƽ�T������ɏ�������Y��������ɂ�������������֦�̶��y�~Ƭ�������������ȸ���һС�����^���������Ȯ��b���������¡��p֦�g�̶��y�������g���У��M���ܼ���ɫ�����{���G���\�{��ʯ�ࡢ���S�����g�����ɣ��������졣

�̶��y������Ҫ���b�Ԫ�أ��c����y�ȈD��һ�𘋳����}�s�����ı����b���ͨ���Ծ������~Ƭ�B�Y��һ�𣬽M���L�l��ڱ��棬�������g���κ���ʢ����������

ͼ ˵

�����챯�������ҵ��ӣ��f�����ڶػ͵Ěq���У������Rġ�ڮ�163���������������ﮋ��

���W�����ͮ����I����Ī�߿ߵıڮ��Rġ��Ҫ���蹦�ף����x��|��߀���x���������DŽ���߀���Rġ���@�����}ÿ���˶���Ҫȥ�挦���������������Y�Rġ�ڮ������τt����һ�������裬�w����ͬ�r����������P���չP�r�L��IJ��

1955�꣬�f�������Rġ�ڮ��r��Ȼ��һ���뷨��Ҫ��492�����߰����L�������L��һ�����ػ�Ī�߿�ȫ���D�����������뷨���ˣ������_ʼæ�Y͵�e�r�����ĵ�һ�������_ʼ��һ��һ������������Ż��M�˰낀�r�g���K�ڮ�����һ��9���L�������ط�ӳ����50����ػ�Ī�߿�ȫò��ȫ���D��

�@�����L���ᣬ1956�걻���������ڡ��Rġ�ڮ���չ�[����չ�����K���������ǡ��z�����ǣ��@�����F��ԭ���ѽ��zʧ���F�ܿ������zƬ�����úö�����Ƭ�ϳɵģ����������ػ��z�n����һ�����ݱ�������Cʡ�n���^�����ˡ�

����҂��^�f�������Rġ��Ʒ���ԸQҊ����ʮ�����Ī�߿ߡ�

����ɡ������������}�Rġ�ػͱڮ�

Ī�߿����Ƶ�196�߄ڶȲ��Y�}

����

1959 �꣬�ι�ȫ������չ���Ĵ�����Ա��Ӱ

���������ң��W��ա�������������ɡ���ͬ����

���������f���������}������Q��

�����w��ʷȔ�桢���Ăܡ����䭂

��Դ�������ػ�

�l���uՓ ���� (2 ���uՓ)