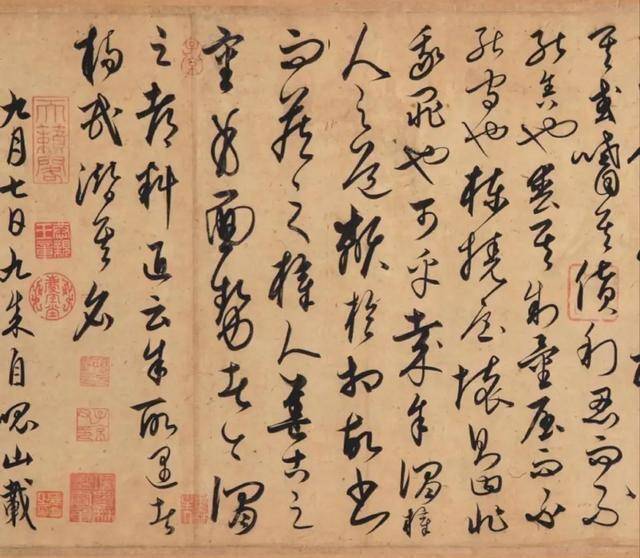

�ڽ����4�·ݣ�����K�����Ŵ��黭 ��ʯ�������� ר�������ϣ���һԪĩ����ʱ�ڵ��ݕ����ij��˸ۣ���������2.5�ڸ�Ԫ�ľ��˸۳ɽ���ԶԶ����������ǰ����ֵ�ļ۸����20��֮�࣬ͬʱҲ�������K�����й��鷨Ʒ�����ʷ��ۡ�

���˲ݕ�����������д�ġ��ݕ��n������Ԫ�ľ����������������˽�һ�±��ε����˹��������˰ɣ����ڴ������Ŷ����˽��֪�������˺��٣������Ǵ˴����������ij���˸ۣ����������ڵ��鷨Ȧ֮��Ҳ�������ܹ�ע������

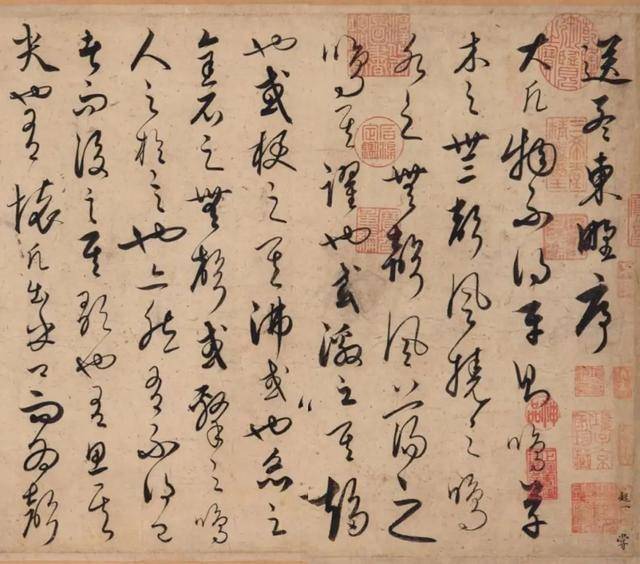

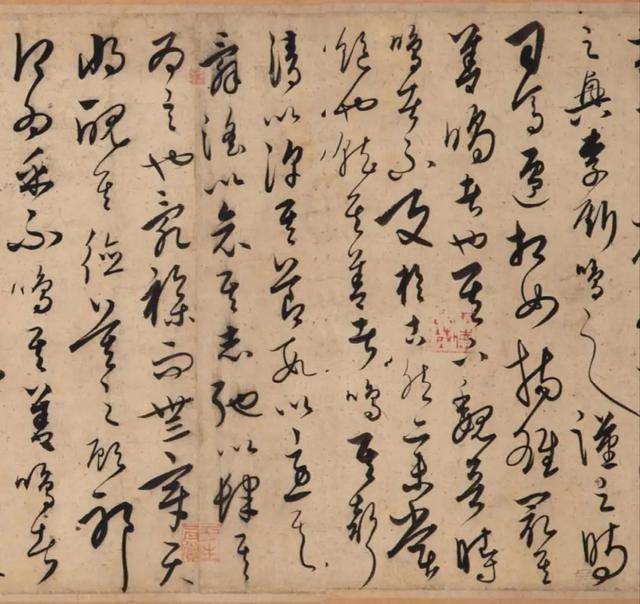

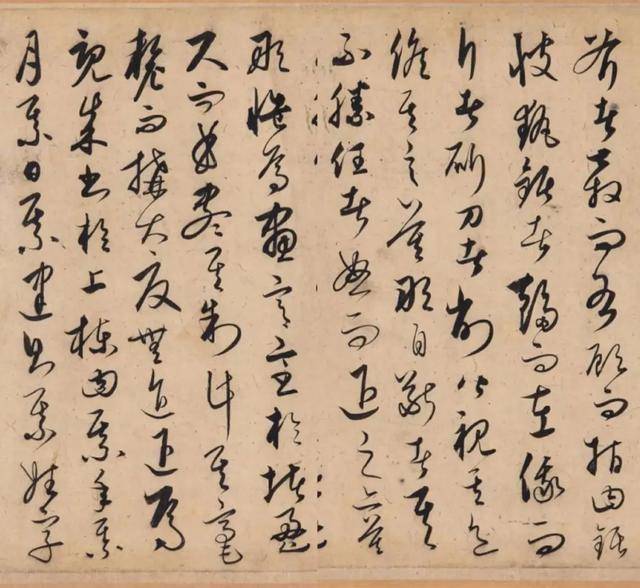

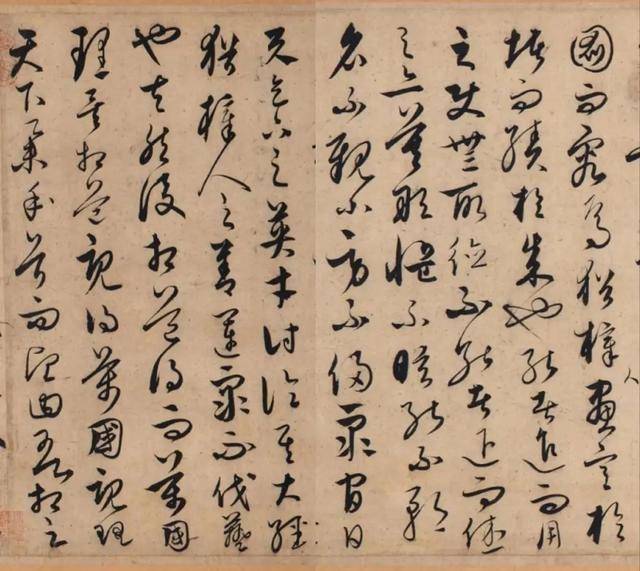

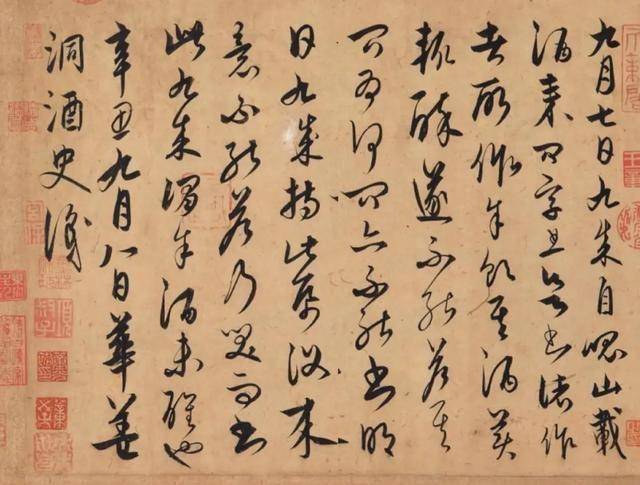

���ֽ�֮��̖���������ԣ�����ʡ�R���h�A�wɽ�ˣ�����̖�A�wɽ�ԡ���������Ԫ����һ����ͨ��ͥ�����������Y�j�j��ͽ�ܣ�Ҋ�����������W���ڡ�ӛ�d�������Y��ɽ����̨ʱ���ٴ�Σ�ء�������䴫�ڡ���

����ʱ��������С�ͽ����˽��������IJŻ��ܿ��ո¶ͷ�ǡ�����ʱ�ڵ����飬ƾ���Ŷ���ѧ���鷨�ğᰮ����ʼ������һ���[�W��

��ʱ�Ľ���������Ļ����٣�����ī���Ƽ�����Ϊ�����ṩ��һ�����ѵ�ѧϰ���������缢�ƿʵؼ�ȡ��֪ʶ�����֣��뵱�ص����˹㷺���������Ͽ����Լ�����Ұ��

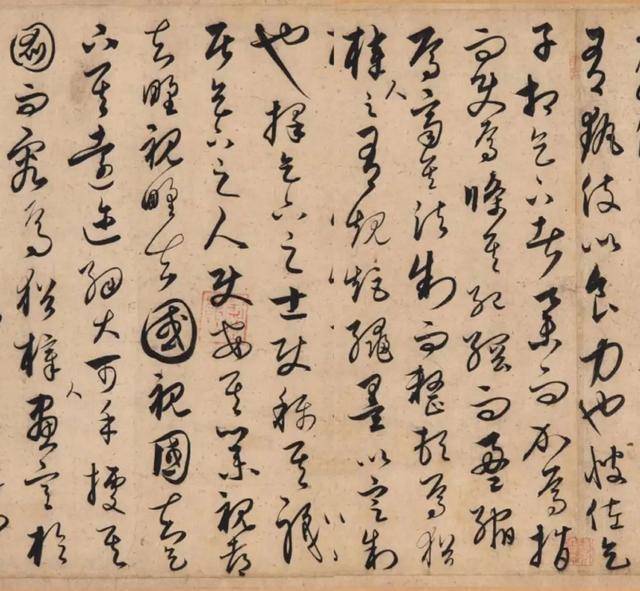

���\��������У���S��������IJŻ���Ϊ��ʶ����S����Ԫĩ��������ѧ�ҡ��鷨�ң�����ʫ�ĺ��鷨���涼���ż��ߵ����衣�õ���S�����Я��������Խ��������������Ȧ�ӣ���������Ҳ��ʼ����̳�ϴ���������Ȼ�������鲢û�������ڽ�������̳��ո¶ͷ�ǣ������鷨�ğᰮ��ʹ����������̽����

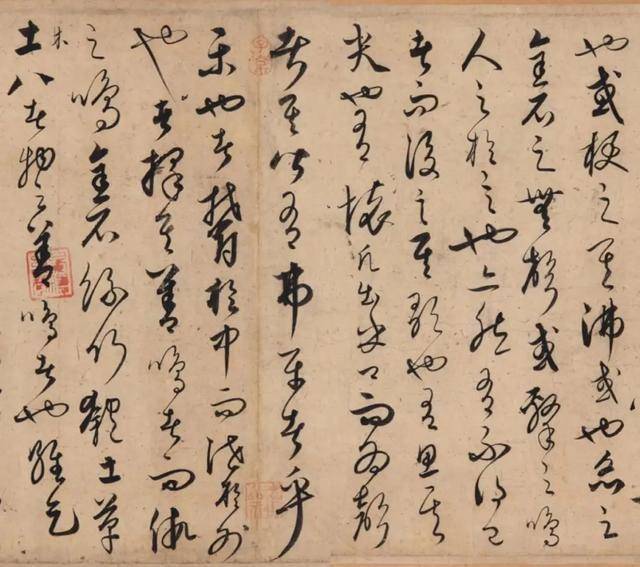

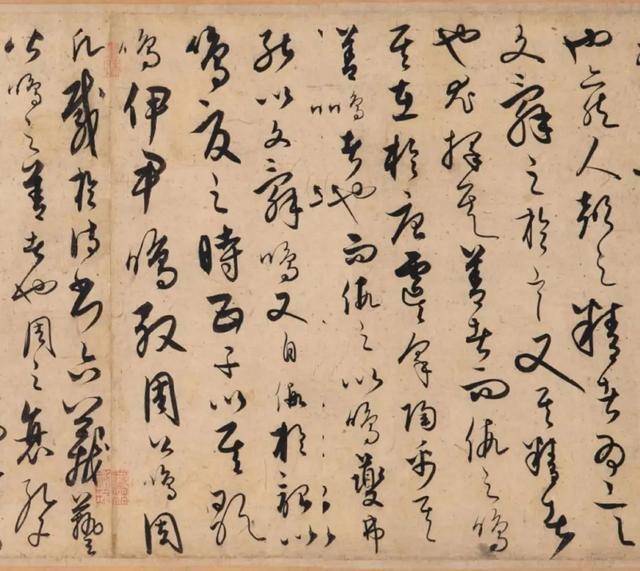

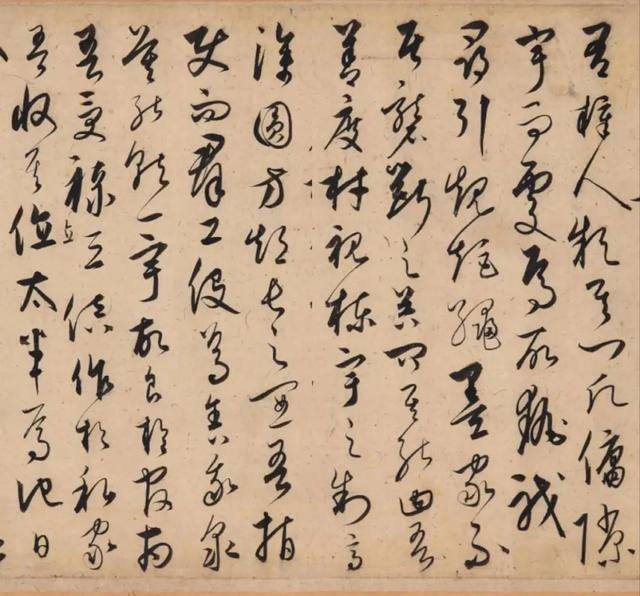

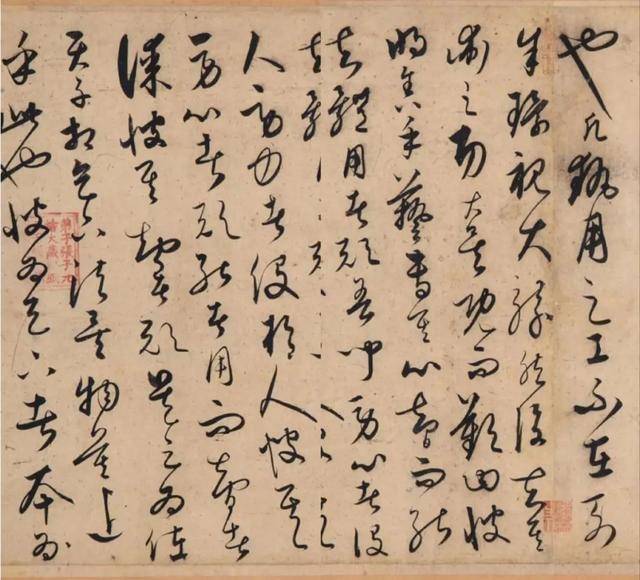

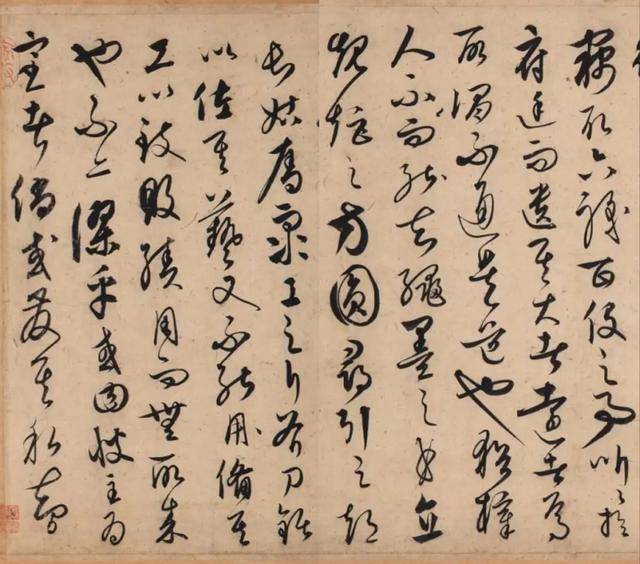

���ĕ����Ĵ�������Կ��������֮�߳���Ҳ���@��Ҋ�njW�����ıʷ������ё������ֿ�����ѵĸо���������֮�����I֮���ӵĹP������ؽY������һ��

�������֣���P�ĕr����Ŀ���현ݶ��£��P��б���p�p���ڼ��ϣ��e�ЄӸС����\�P�ĕr�P�h��ౣ���ڹP�����g�������ľ��l����ʮ�㣬�������F����ɳ���Ͽ̮�һ�ӣ����������������|���e���أ�߀����һ�N�غ��������ζ����Ȼ���P���YҲ�ٲ����ǷN��ˬ�h�ݵļ��P�z���@���`������Ȼ��

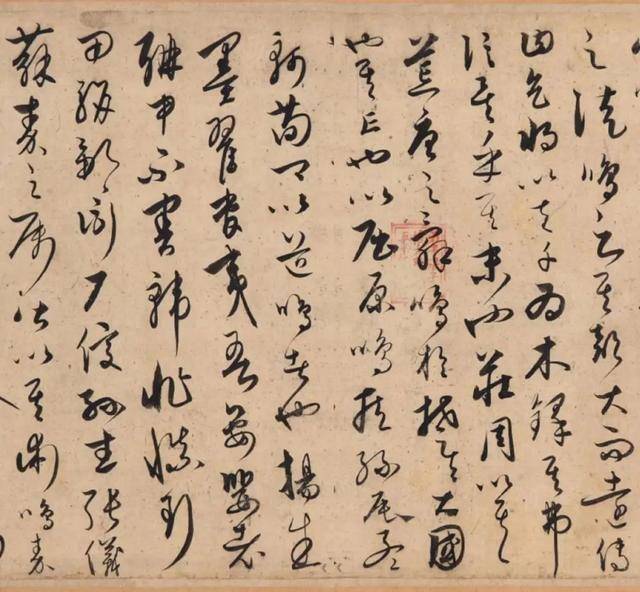

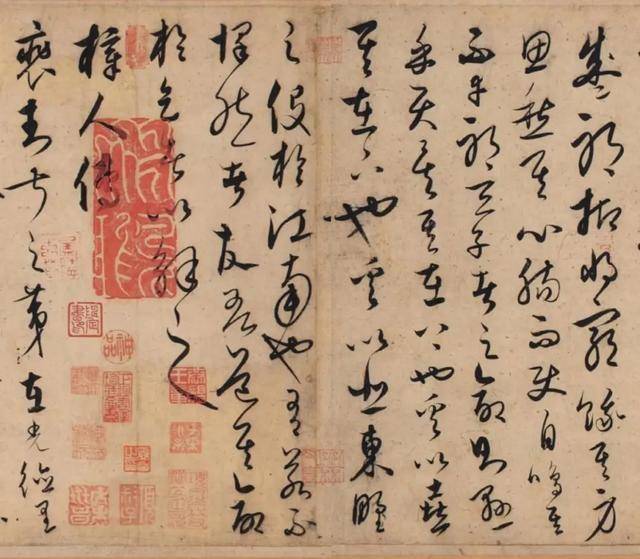

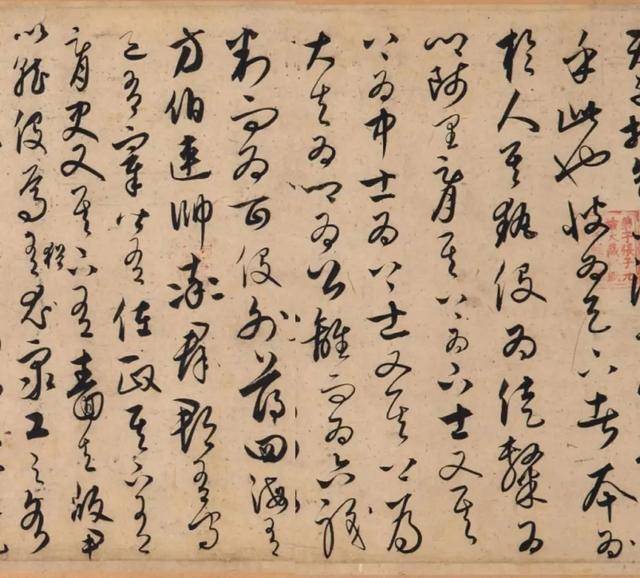

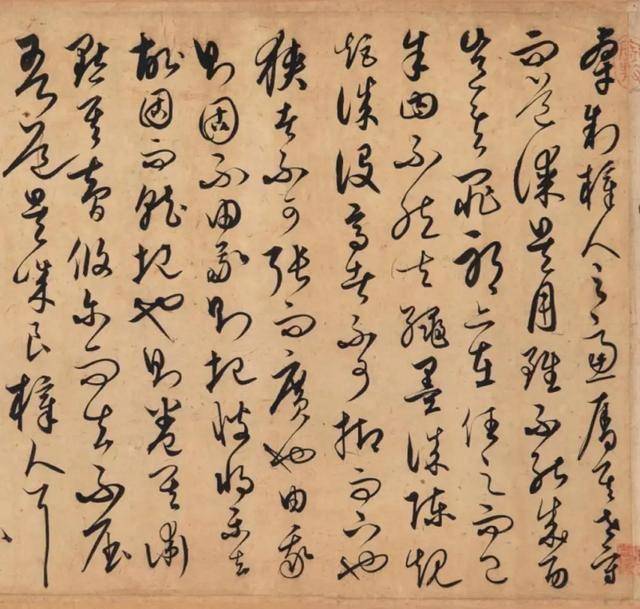

�����@����������������ʮһ��Ҳ��1361�괴���ģ���ʱ����յ��λ�����ʡ��֪������֮�᠑�˶�ܑ��y���������K�����������������òݕ�¼�����n���ġ����ϖ|Ұ����������Ԫ�ġ����˴������ɼ��������ϰ�Ñ��صġ����ǧ�������͡��Ԕ��������P�����Ų��ܾ��������lʮ�փ�����������������L��[���f�R���v��߀�γ����w����Ч����

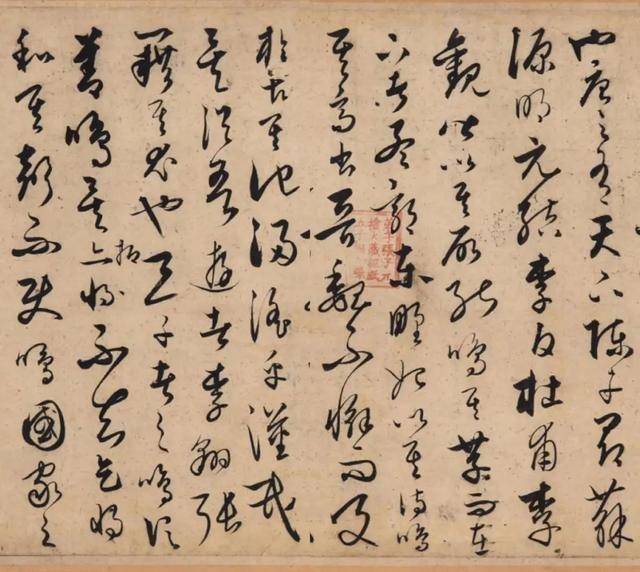

��Ʒ��ͷ�ġ����ϖ|Ұ������ �������� �ıʷ�����ʵģ��˱ʴ��ݲ��ȣ���չ��Ȼ��д�� ���ﲻ����ƽ������ ���ʱ���ʷ�ͻȻת�䣬ѧ�ő������� ���������L�� ���Ѹ�����ơ�

�����������˂����ĕr������������������������ �������鶯��̬���ֵĽṹ�еĵط�����ͦ�Σ������������ʯͷ���еĵط��ʻ�����ϣ����ӱ�ӿ��ǰ��

�����������\�s�����c�������������e�]���γ�͢����֮��������ʿ�\Ƹ�ζ��ڏ�ʿ�\���µ�ְ����ʿ�\��֪������ƫ��һ�粢��Զ־����Ԫĩ��������֮�����ȱ����������ľ���������Ԫ�����ƽ�������鱻�����Ͼ���������

�������ψDƬ��Դ�ھW�j���քh��

�l���uՓ ���� (3 ���uՓ)