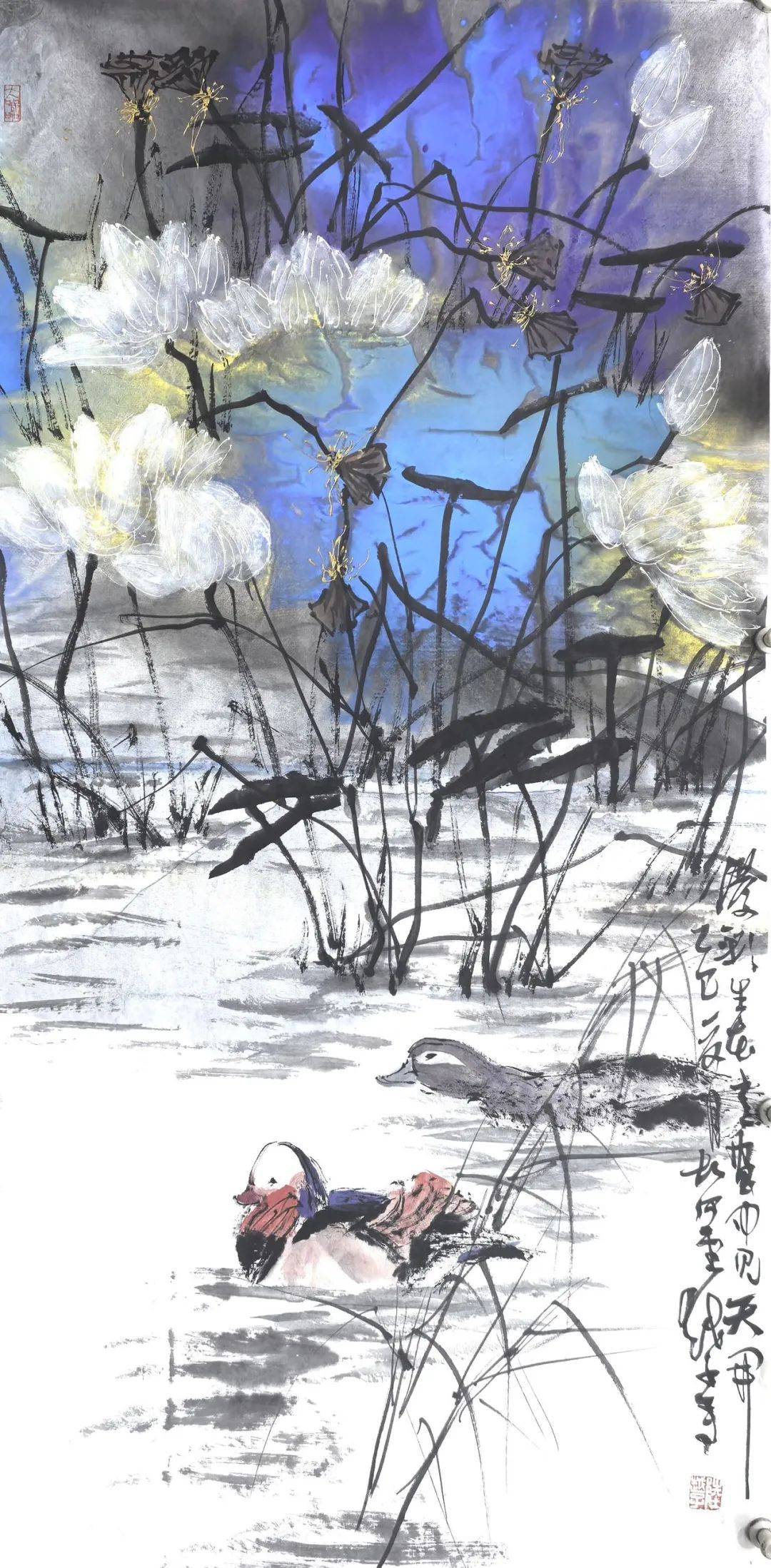

�Խ�ӣ��Pī�����Y�Ļ��B����

½Խ�� �ֺ�٣���֪��������1954������ڽ���̩�ݣ�1979���ҵ���Ͼ�ʦ����ѧ����ϵ����У�ν̡��Ͼ�ʦ����ѧ����ѧԺ���ڣ��й�������Э���Ա������ѧ�������黭Ժ��Ժ��������ѧ�罭�ջ�ԺԺ��������ʡ��ͳ�Ļ��ٽ��ḱ��ϯ������ʡ���������Ļ������ٽ��ḱ�᳤���黭רί�����Σ�����ʡ��Э������ί����ʣ�����ʡ�����о�����ʣ��Ͼ��黭Ժ���ʡ�

�ڮ����Ї��������Խ�����䌦���B��ˇ�g������cͻ�ƣ��ɠ������I���@���_�����ˡ��@λ�ֺ�١�̖֪�������Ľ��K̩���ˣ���1979��̽��Ͼ�������W���g�WԺ�ԁ����㌢�Pī�c���������y�c�������T��һ�w����P�µĻ��B���H����Ȼ���`��ġ�������Ǿ���������ź��c���Z���ڝ�֝��g�����Ї��������������c��˼��

һ���Pī���ǣ��ġ�ʮ���衱�������ļ�����ͻ��

�Խ�ӵĻ��B�������������@�U������Pī��������c�`�ӡ������ς��y�Pī����P��ī���ľ��裬�s�����ŷ�����ͽ�����������⡢�ؘ����x��Pī�Ԯ������������������������Pī���Ǽ��g���������Ĺ��ࡱ�����@һ�c������⻨�B���w�F������M�¡�

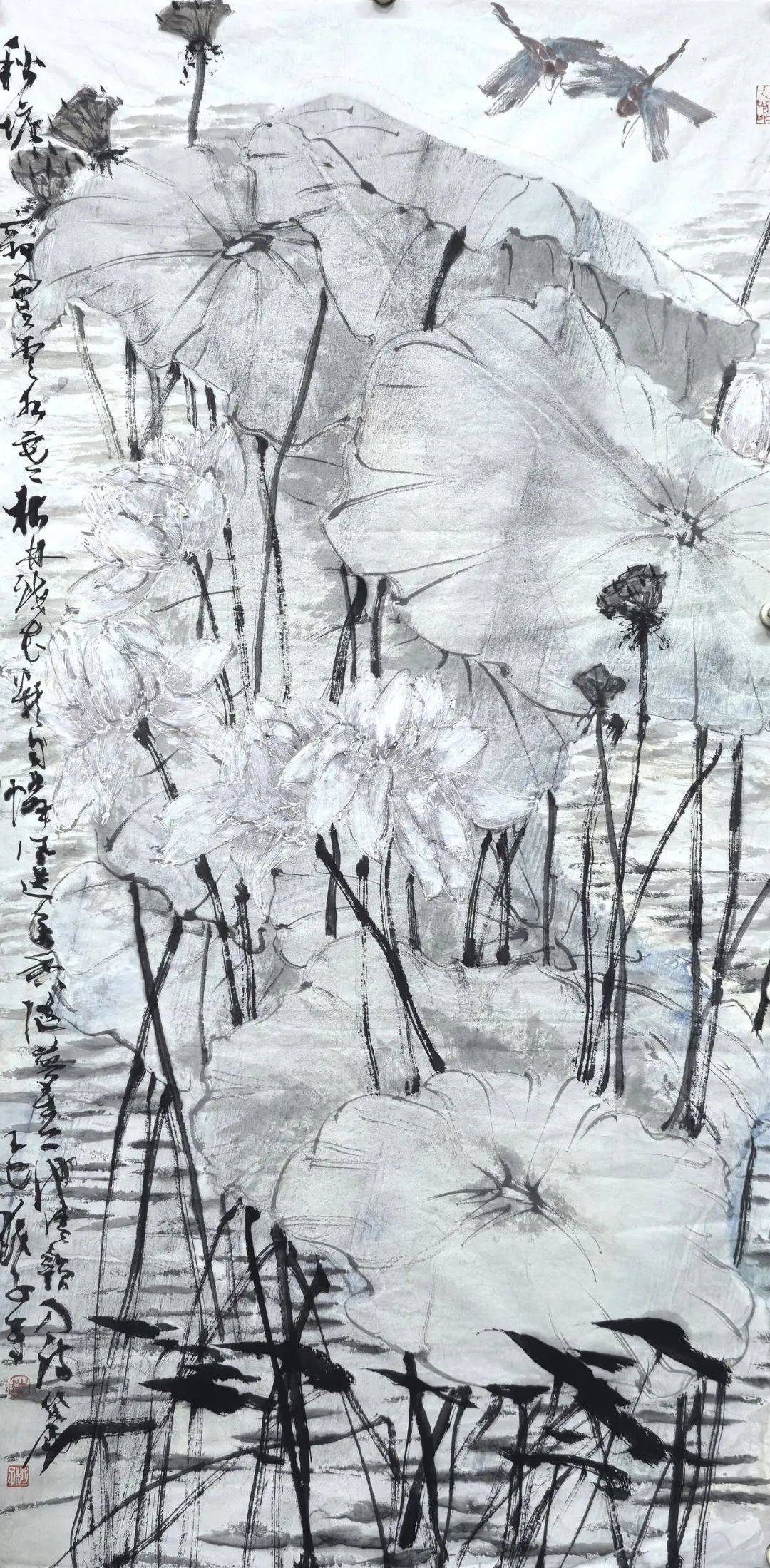

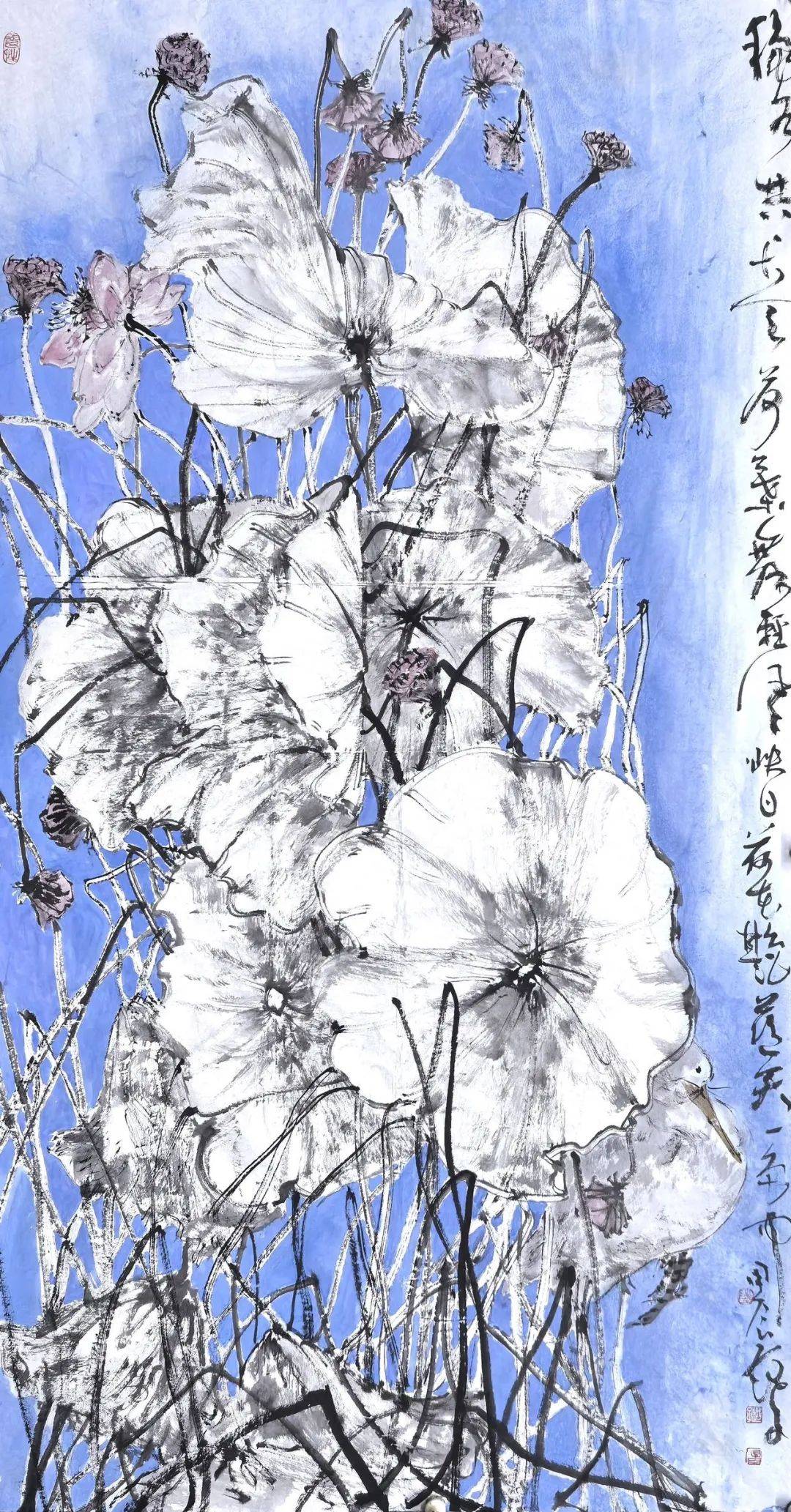

���ɻ��r�������á���ī���������Ե�ī䁾ͺ��~�Ļ��ף���īδ�֕r�����ī��īɫ����������Ȼ��Ⱦ���_ײ���γ���\��һ�ļ�����ǡ��������~�ϝL�ӵ�ˮ�飬������Ȼ���S�ԣ��ְ�������̓���������İѿء������~���~�}���t�ԡ��w�P�����գ��ݝ��ľ��l�������pʯ�����ѽ��L����n�ţ��cM���~���γɡ������������ď�����������ԛ]�Ƿ���Ⱦ����֬�c�Ѱ��ڹP����Ȼ���ڣ�һ�P��ȥ�����л�����S�������й�Ӱ�ČӴΣ����г�¶մ�ڰ�⣬�|֮�ɼ���

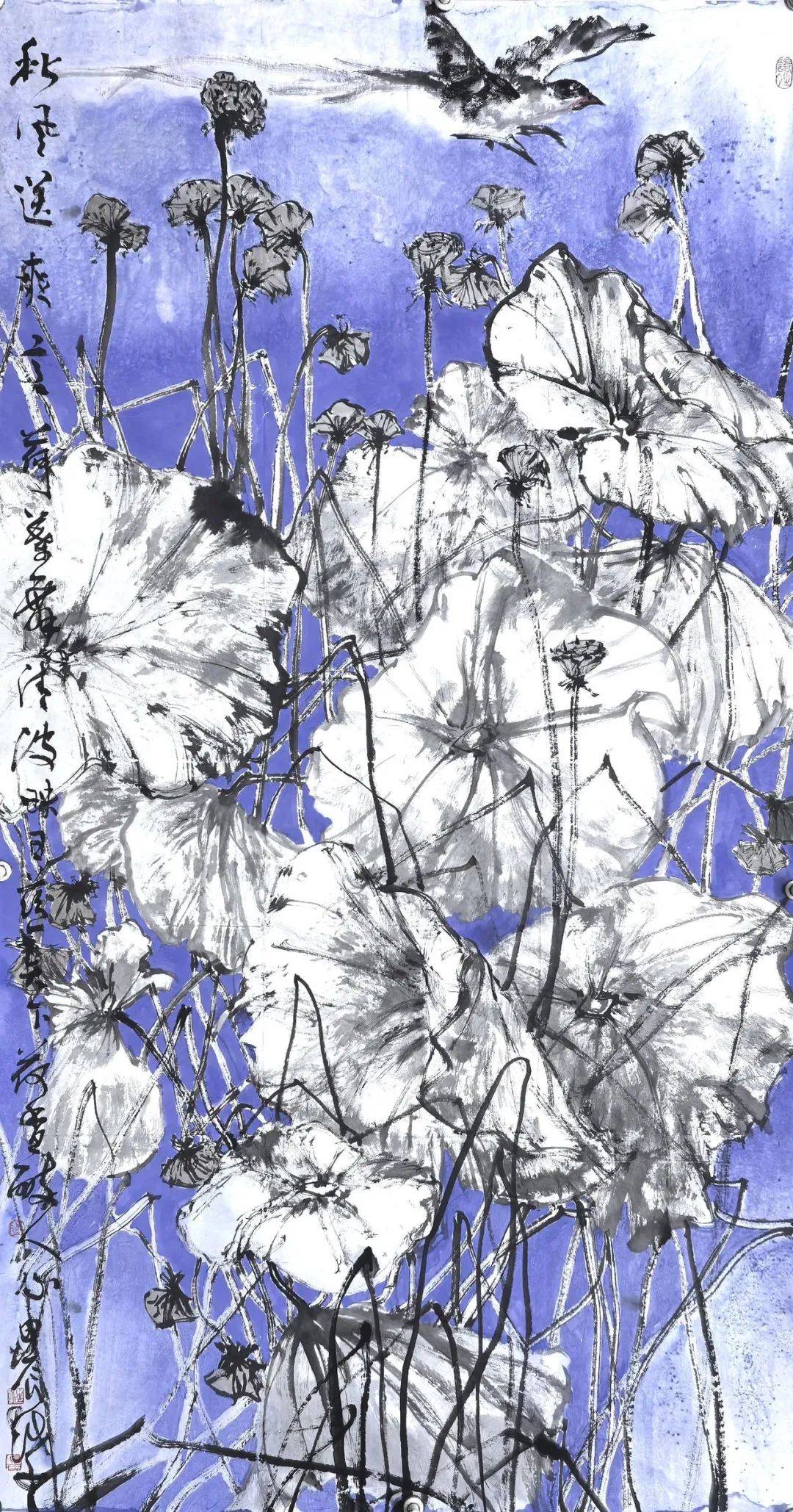

����ͻ���Ե����������y���ﮋ�ġ�ʮ���衱�D�������B���ġ�ʮ�˷����������r�����á��F���衱������צ�����l��䓽z���ͦ��צ��Ƕ����ʯ�������·��ܴ��������L�m�ݣ��tȡ�������ˮ�衱�����l���Ў��g�������L���^���m�~�Ĕ[�ӎ������������ɣ������٣����ԡ���^��β�衱���F�������p�@����P�����ľ���չP����β�p�P���p�@�g����������Ϣ�Ļ������@�N�����l�ĘO���ƿأ����Ļ��B�[Ó�ˡ����ơ������`���M�롰�Ծ����ľ��硣

������Ȥ���꣺���B����Ȼ��Ԋ���������ĵ��R

�Խ�ӵĻ��B���IJ��M���ڌ���Ȼ�ĺ����}�̣������ԡ��f�����`����ҕ�ǣ��x���ľ�x�~���˵������c��˼������ĵ���������F���ˡ��ĝ��W������ƫ�ۮ�������ĵ���������걻��ˮ����ʹ����ɫ�Ե��۠�����߅����Ⱦһ�Ӝ\�ң��s�ڻ���̎�cȾһ�c���S�����в��������C�����f����ĵ����ԓֻ�С����F��һ�N��ף����������o����Ҋ�L�ǡ���

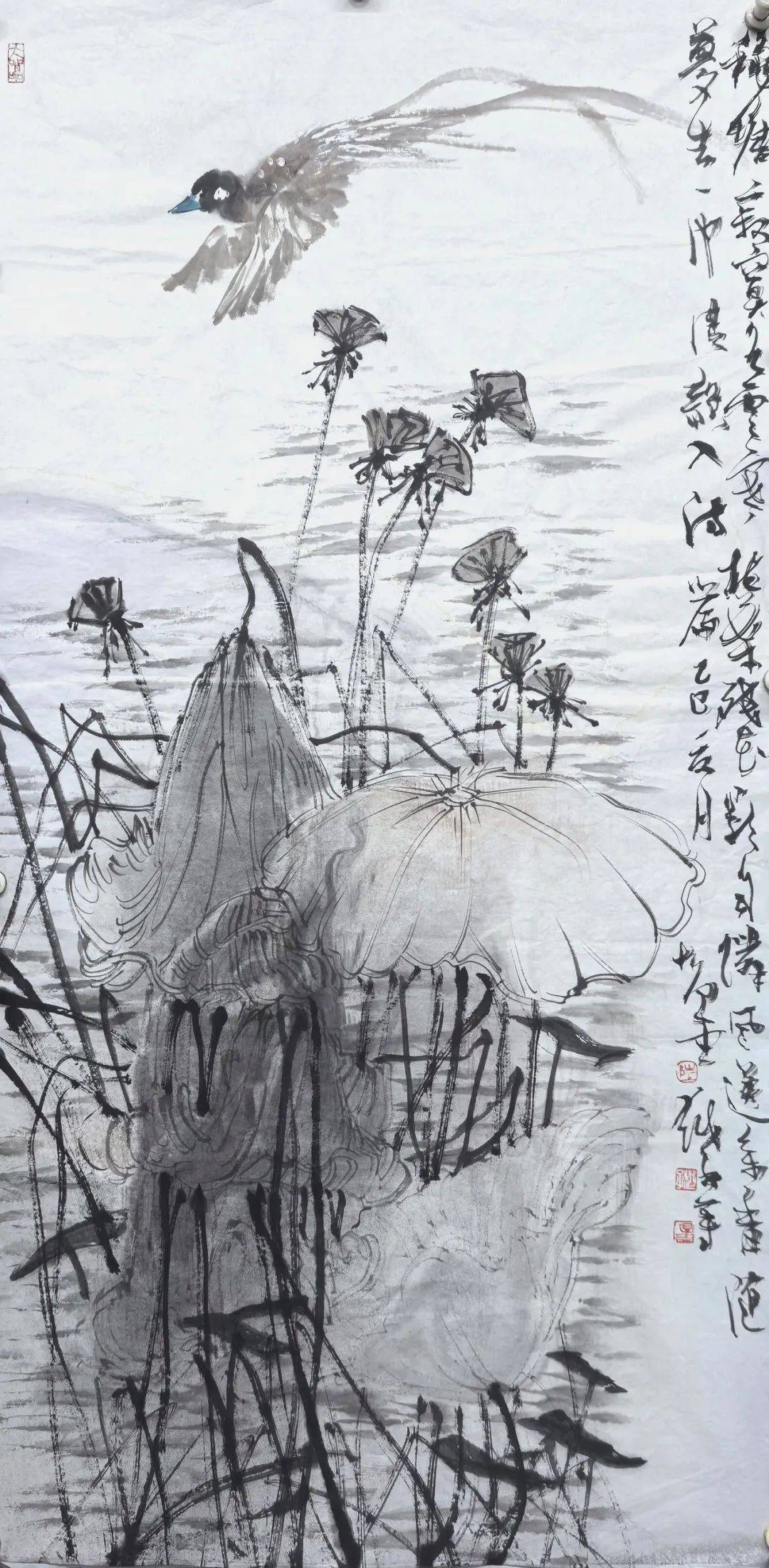

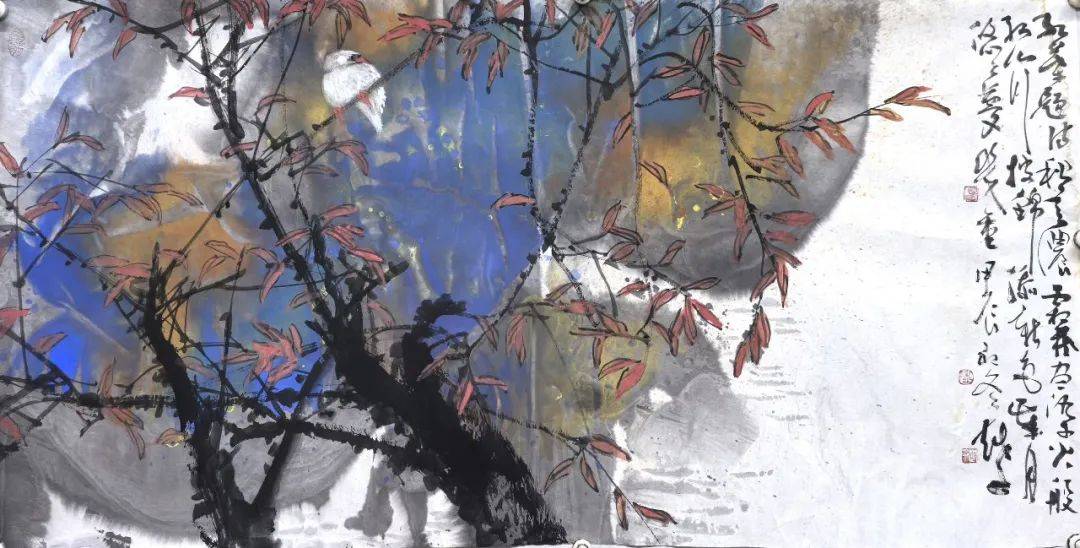

���Bȸ�r�������ء���B���IJ�������֦��ȸ�D���У���ֻ��ȸ���ڿ�֦�ϣ�һֻ���^��ʳ���ѣ������צ��o��֦�֣��B��ë�����ɸж������յ�ɪ�s����һֻ�t�����������������Ў������棬β�����N��������������Ą��o�������Ŀ�֦�Խ�ī�M�ߣ����Ȕ��P���@ʒɪ���s��֦��̎��һĨ��ɰɫ�Ě������ɠ�������c��֮�P��������ȸ��Խ����ϣ����Ҳ�Ǯ��Ҍ����ຮ��Ҋ���C���������Yٝ��

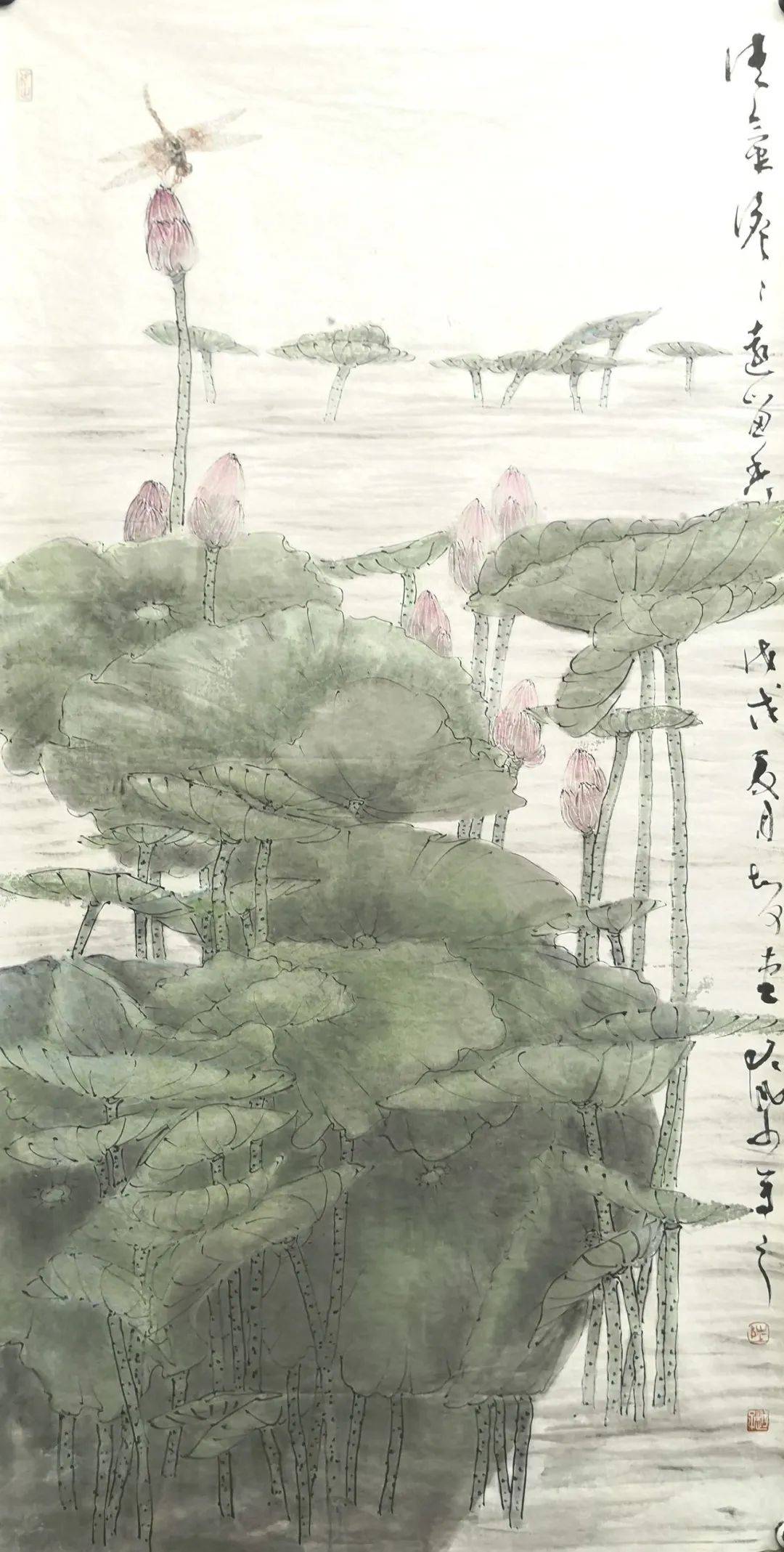

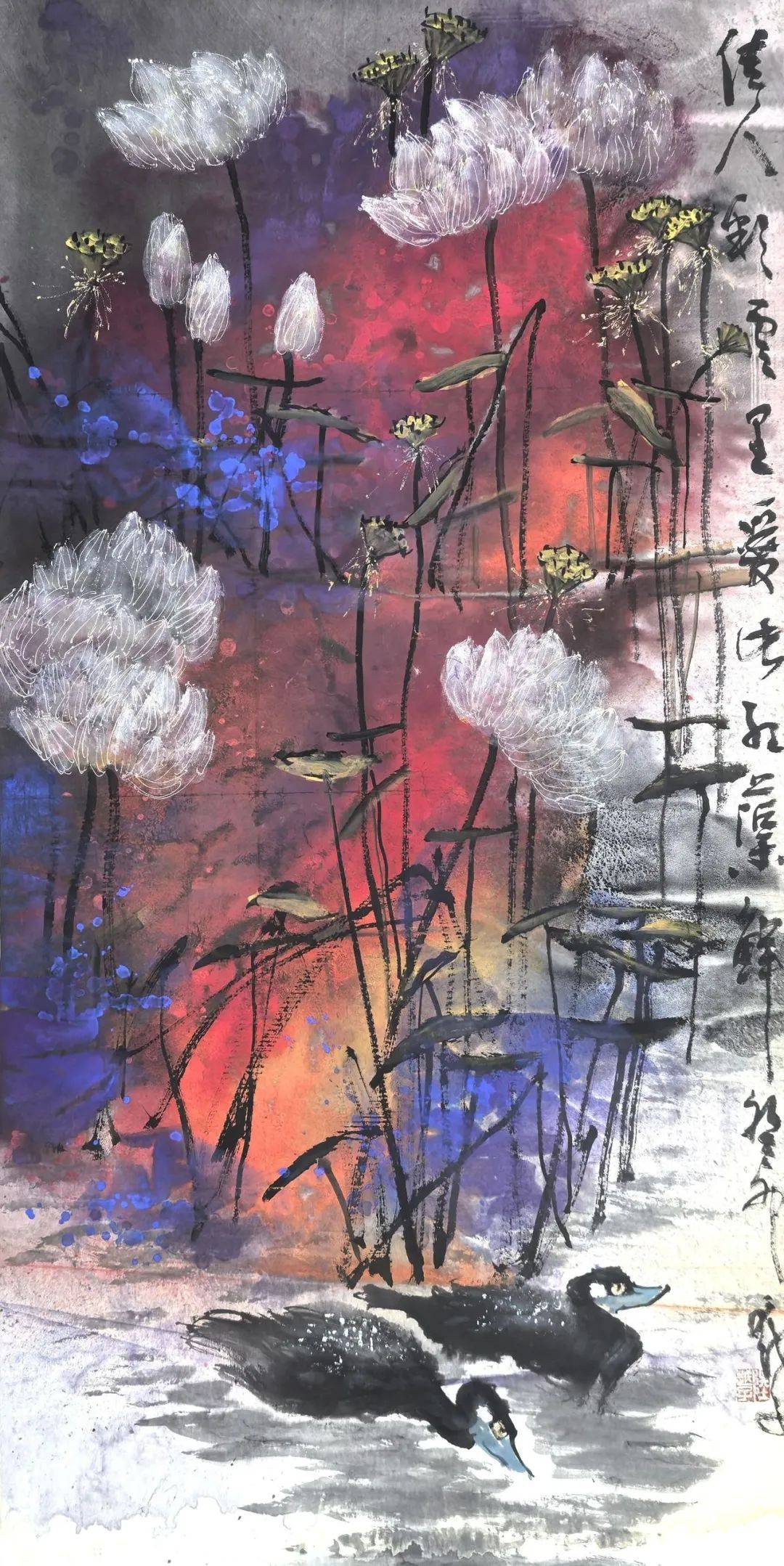

���P�µ��x�~������Ȥ��Ȼ������룬�خ��䡰�e�ۡ�֮�ˣ�砵����ǰ���E���}�ۈA����������ҕ�C������ھ����씳���ǹɡ��mС���¡��Ě�ݣ��������ۮ�܇���Ĉ������L�[�~���t�á����P�����H�Ե�ī�����~�������ԝ�ī�c���۾����~βһ�[�����С�����ˮ���[�����`�ӣ�����̎����ˮ��ʎ��������һ�P���M���L�����@Щ���`�]�п���ġ��M�˻������s�ڲ��������B�У��c�^�ߵ������w�b�����Q�������nj�����ľ�η�������ɵ���������ƽ������ҕ��

�����������£��ġ����ڹP�ȡ������P�����⡱����˼

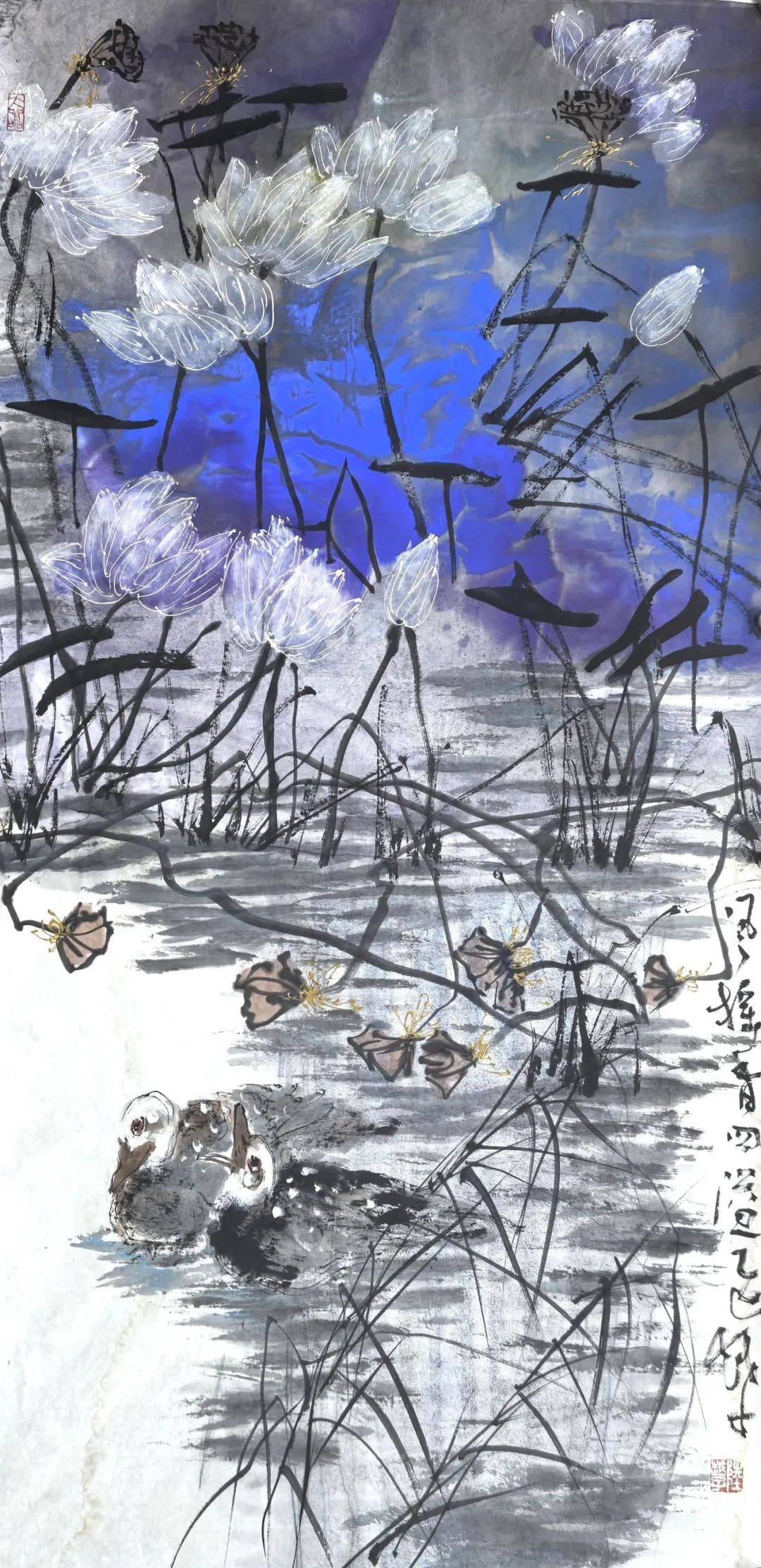

�����W���ͮ��ң��Խ�ӵĻ��B���ɾͣ���Դ���䌦ˇ�g��Փ�����˼���cͻ�ơ��������S�����ڹP�ȡ��Ă��y������A�ϣ���đ��������ڹP�ᡱ�Ą����^���J�����������`�в��ڄӹPǰ���A�O�����ڹPī�c��������ײ����Ȼ���L�����@�N�������Ą���ʼ�K�����������r�ȡ�����ͬһ�}�ģ�ÿ���¹P�����µĸ�����������÷���Еr����֦�ֵ��n�ţ��Еrƫ�ۻ�������ݣ��Еr�t������ͻ��ѩ���еĹ½^��ÿһ�����С����¡����ľ�Ͷ�䡣

�������P�c������ںϣ����Ǵ����˂��y���Ƶıډ����乤�P���B��ɽ��緎��D���У�ɽ�軨�Ļ����ԘO���ĹP�|�ӌӕ�Ⱦ��������ā���棬�B�����ϵĽqë��������Ҋ����緎��B��β���s�Ì���P���M�ߣ�īɫ����e��������ë�h�ӵĄӸС����P�ġ������c����ġ��š��ڮ����М�Ȼһ�w���ȱ����˹��P�ć�֔����ע���ˌ���Ě�퍣��@�N���Թ��B�����Ԍ������̽�������Ļ��B�ڮ�����������һ�á�

���y�õ��ǣ��������B�����⾳��չ���������P�ѡ��ľS�ȡ������� ��D���У��ݔ��ĺ��~�������Ƃ㣬ɏ��ֻʣ�՚����s��һֻ���ܶ��ښ��~�ϣ���ҕ���������ˮ������]��ʒɪ֮�У������������Ú��� ������Ԋ�⣬���nj��������s�ݽ��桱��̹Ȼ��Ҳ�nj�����ȱ֮����������w���@�N����Ȼ�����c������˼��B�����������Ļ��B����Խ�ˡ��p�Đ�Ŀ���Č��棬�ɠ����d�Ї����˾�����d�w��

�ġ�������Ȼ���������ް��Y����`��

�Խ�ӳ��f���������Y�L�����û��B���`�����﹡�ϡ���̨�ϡ����L�Y�������Ą����IJ��]�T��܇������ʼ�K�����ڌ���Ȼ�ļ����^�졣ÿ�괺�죬������ȥ�Ͼ�����ɽ�ꌑ���������������r�Ļ��ȣ�ӛ�ѻ��h��r���ˑB�����Մtȥ���⿴�JȔʎ���^���J�����L�еēu�[������Ϧ����ڵ����ϵ�ů�S�����B���д�̨�ϵ����ԡ����ǵ���W���������^��Č���������ţ����������ӛ���峿������չ���ٶȣ��L�۷䣬��������ͣ�ڻ����ϕr��������l�ʡ�

�@�N����Ȼ�ġ����ʽ�w�����Ļ��B���ˡ�����⡱�����h߅��Ȥ�D���У��h�����l�³�Ҋ����ʽ���������M�ˠ�ţ����һ��ʢ�_��һ������߀��һ�䄂¶��������߅һֻ��������ſ���~Ƭ�ϣ����ļy·�����ɱ档���Л]�п���Ę��D���s���S�����µ�����Ƭ�Σ������ɾՖ|�h�¡����e�m�����f������õĻ��B�����^���X�á��@������Ҋ�^�Ę��ӡ����s�ֱ�ӛ���Y�ĸ����ˡ���

�ĹPī��ͻ�Ƶ���Ȥ�����������Փ�Ą��µ�����ļ������Խ�ӵĻ��B��ʼ�K���@��һ�����ġ������Ի��B�����ġ��������Į��Y��ĵ���������L�ǣ���ȸ�������`�ԣ����ɿ�����Ԋ�⣬�������ďā����ǻ��B�����������ˌ�����ĸ�֪�c���顣�@�N����Ȼ�c���ġ����y�c�F������һ�t��ˇ�g��������Ʒ�ڮ�����������һ���S���������Y�йPī�Ĝضȣ��������ĺ�ȣ������Ї��Ļ�������Ϣ�ľ���������

�l���uՓ ���� (6 ���uՓ)