���p���������������������Ʒ�x

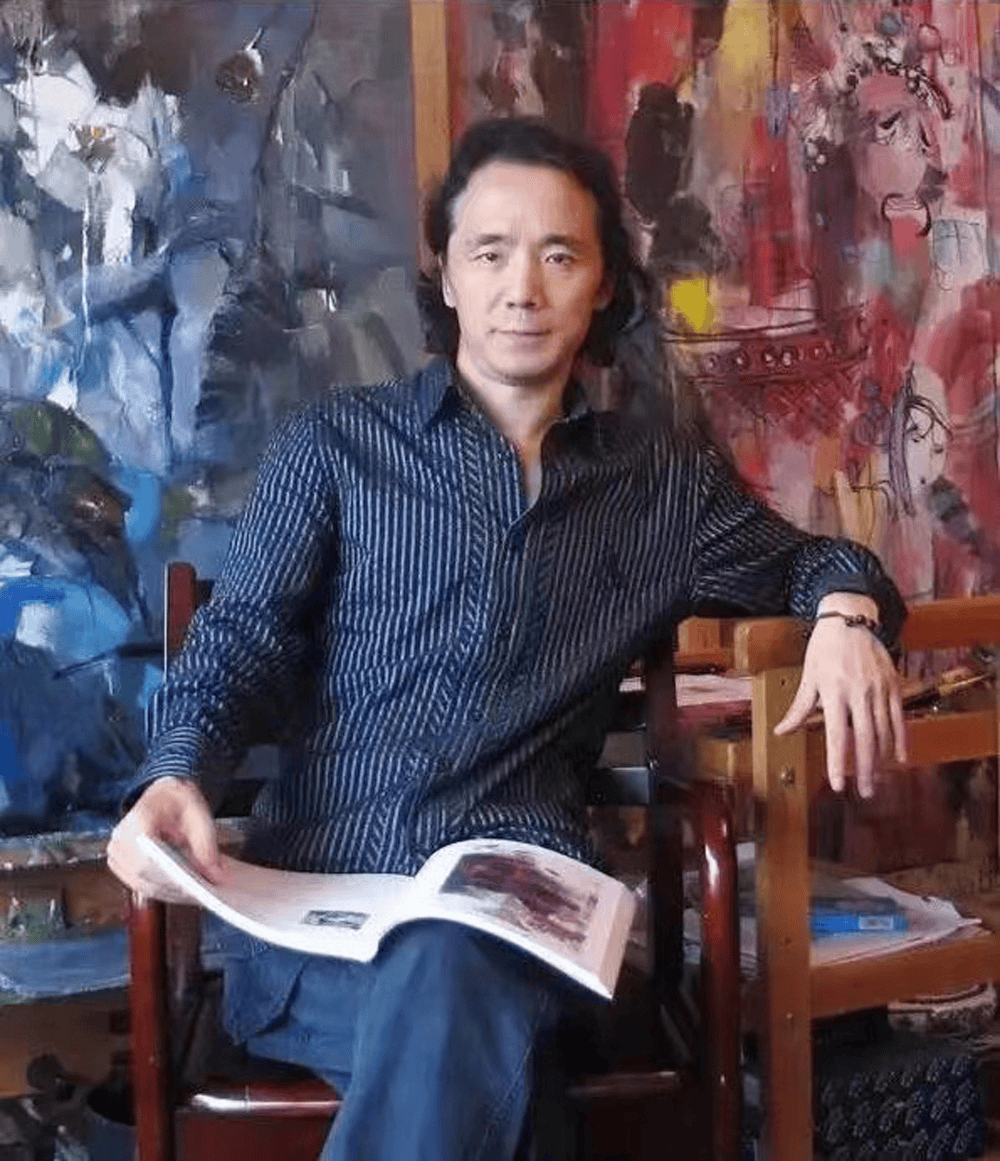

ˇ�g����

����ɣ��ČW�Wʿ�����g�W�Tʿ�����A��W���g�WԺ�����ް��Ї����������ز��n�̣����������v�ώ������Ї����g�҅f�����T���ػͮ���ˇ�g�о�Ժ�о��T���ػͮ���ˇ�g�lչ��������¡��Ї������ͮ���ʮ�΅������Ļ������k���Ї����f���k�İ�������ʮ���Ç��H����ˇ�g�f���������.���g��չ���ڃȵć��H�Դ�չ��ȫ�����g��Ʒչ�[��������Ʒ���Ї����g�^���ձ��������g�^���Ĵ��������g�^���¼��¡������������n�����g�^�Ȍ��T�C���͇��H���Ȳؼ��ղأ���Ʒ���ӣ��������ڰˌÁ��ޡ�����������W�������t�W����������Ї����ҕ�����Ʒ�����x�u�������V�|����ʿ�£����B�T���������������������ļ������ɶ��������Ļ������u��˾���u���@���u��

����ϵ������

���ߵ�Խ�h���x��Խ�������������Ԕ�

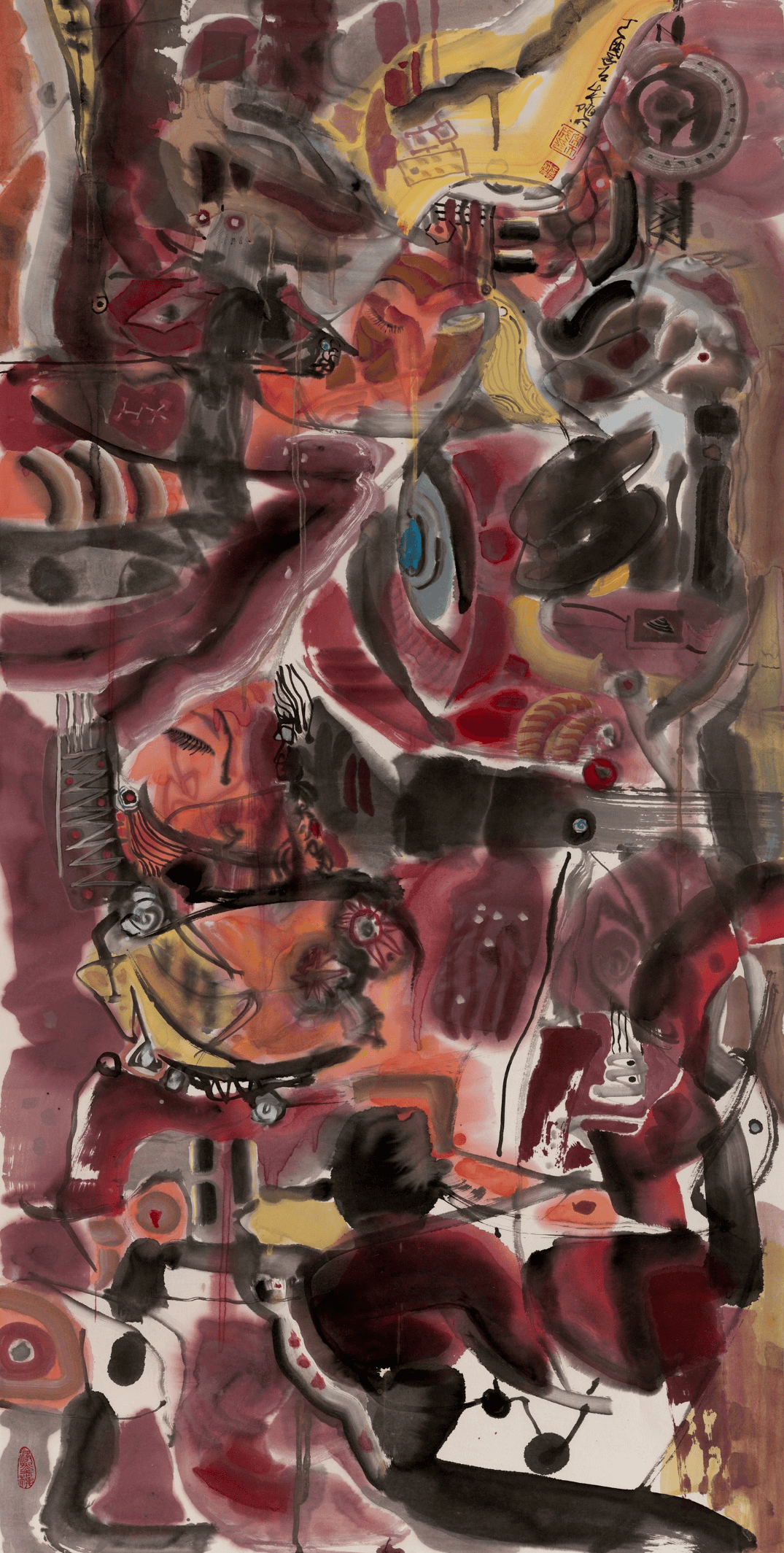

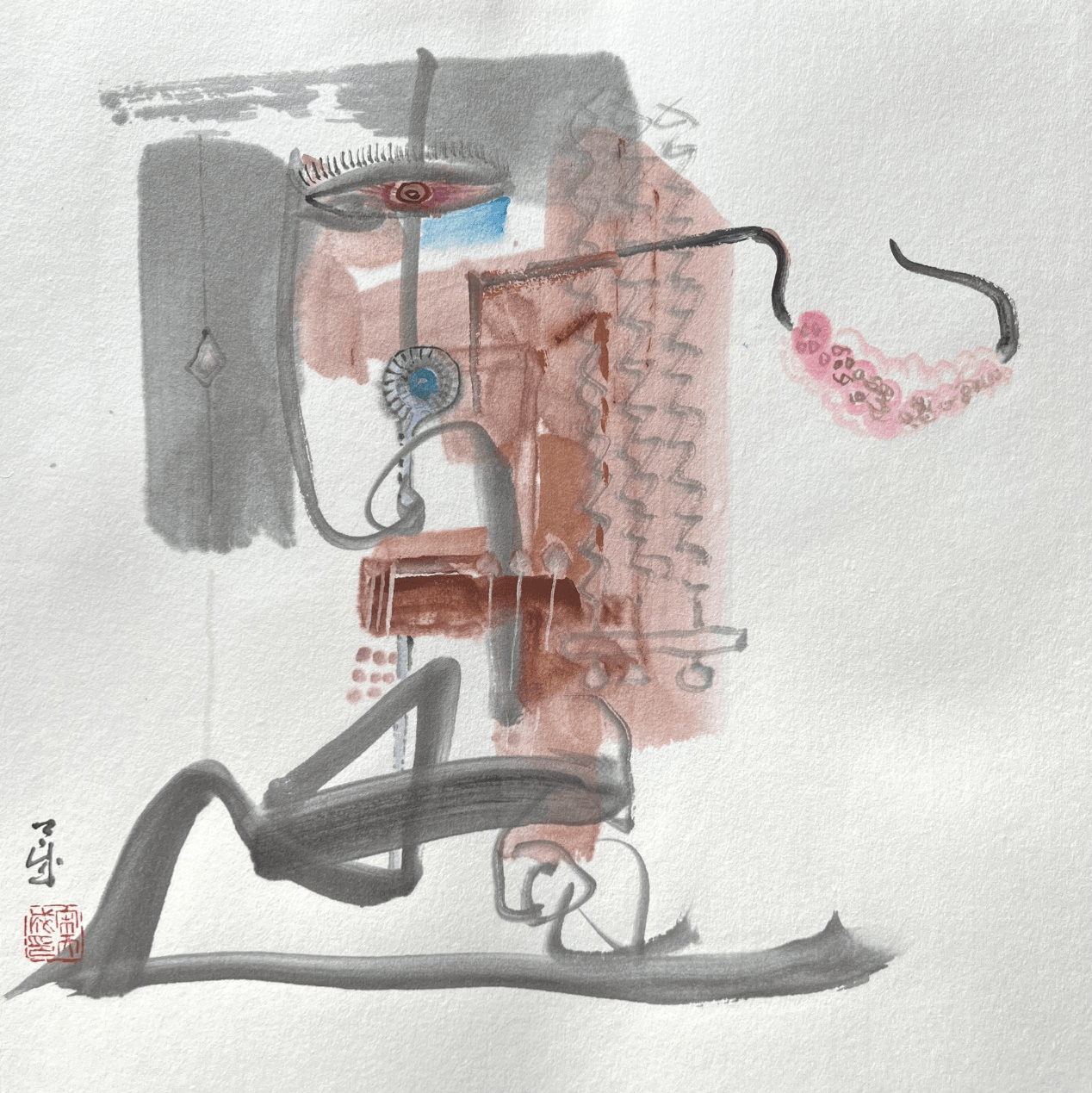

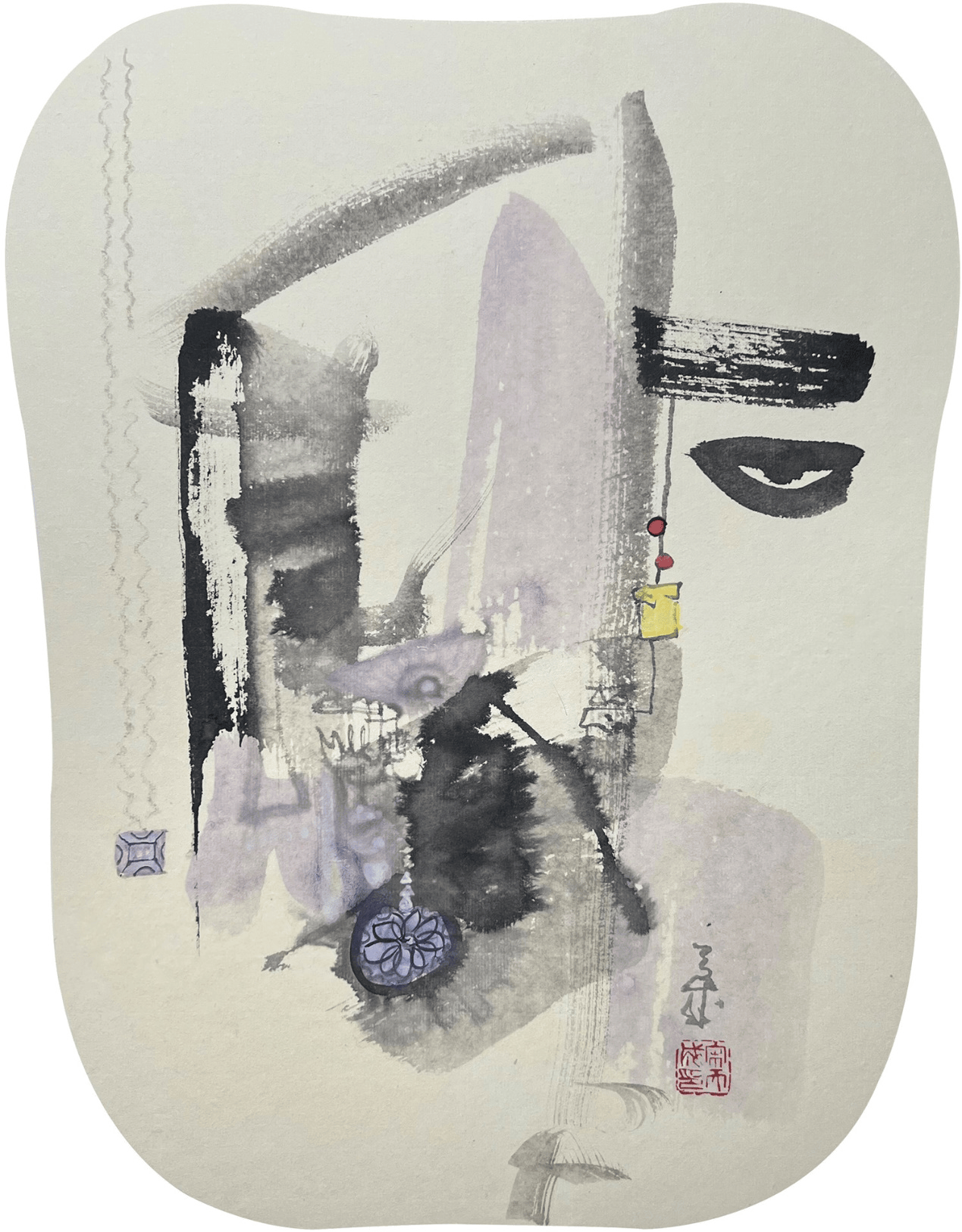

�ҵ����ﮋ�oһ����ض�����Ů�Ԡ��}�ĵġ�Ȼ�����M��Ů�Ե�֫�w�����ٿ��ɠ�����Ʒ�еġ����䘋�������������Ե�֫�w���������ѱ������ա�������挍���͡�����ĺ��������ɷ��x�c�S���מ����^���棬�^���S�ܡ����X�����g�D��ġ�ȡ��c��ָ���������ǟoՓ���ῴ���ᑛ�����룬��Щ�h�ݵ��w�B���Sӯ�����٣������������������M���W�F�ġ�һ�c�t�������c��ɫ�o�֣����������o���ֻ����ˇ�g�Ĵ����cĸ�Եij�ߡ�

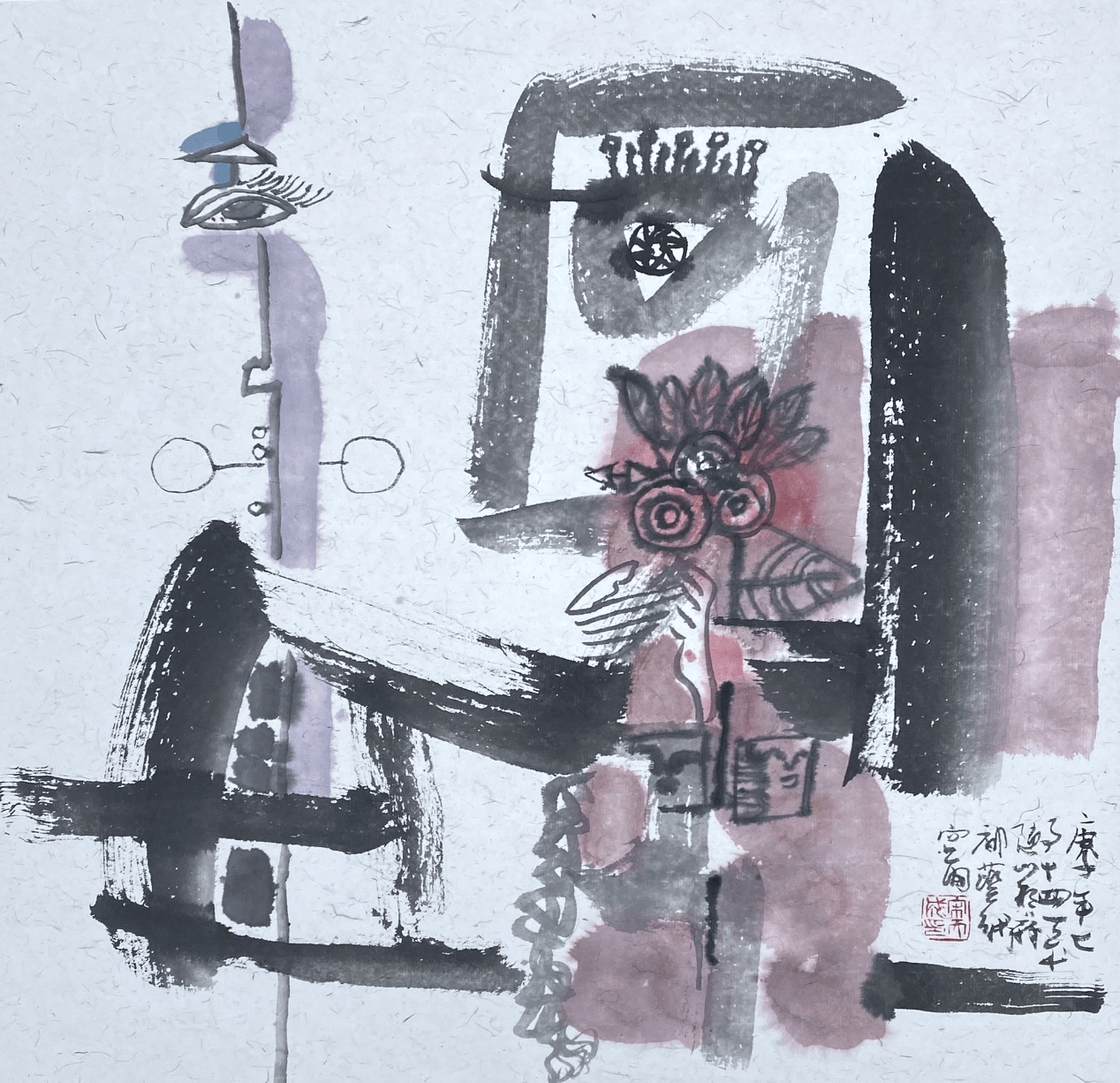

�Ҳ�ϲ�����֡���Ʒ���������ҡ��ġ������ԡ������������ŵؽ���������Ž�������Ʒ������ˣ������봴�����ܰ��˰�����ȥ����Ʒ����������һ������Ҫ���ǡ�ʹ�á��ҵ���Ʒ����Щ���ﻭ���������������ŵ����뻯������֮��ȡ����ƽ�⡣������ʧ�IJ����������������߸��������ռ䣬Ư����ü������е㳬�����ף��ԸеĴ�����������ͯ��ij����ֻ����Ե�ij�����ˡ� �ɾֲ�������������л�������֪��������Щ��Ʒ�Ĺ��̣��ȶ���һ�ʣ�����Ҫʡ�Ե���Щ���֣���Ȼ��ֻ������һֻ������Ȧ�������ߣ����ǣ������������������������ʱ�϶���һλ���ˣ����ĸ߹��������ǿ�ң�������̬�������ף�����ֻ���������ʣ�����Ȼû�о����ⲻ��һ����������Ʒ��

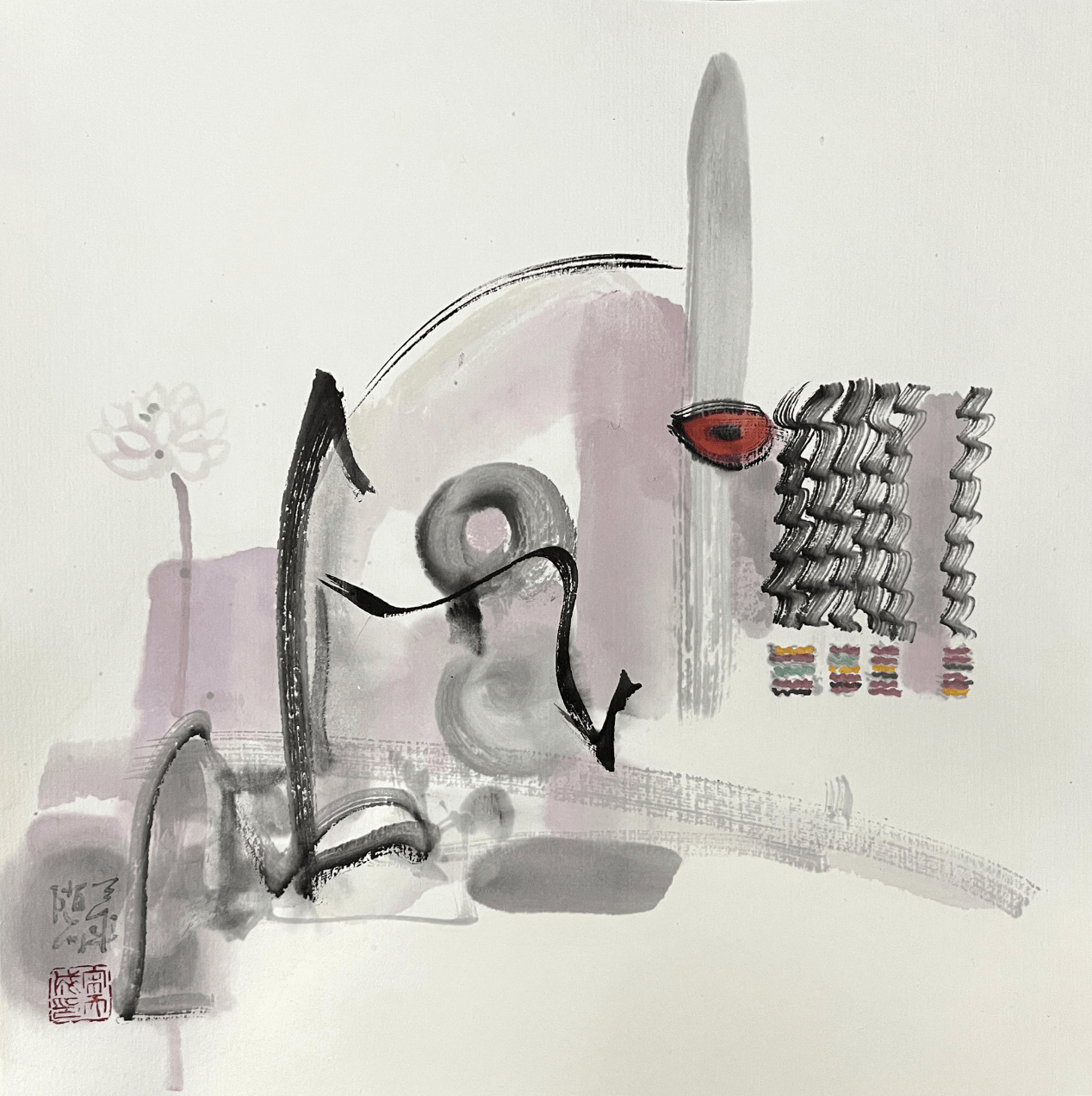

�ҵ�������Ʒ��һ�N���ð�ĸ��X��������f���@Щ������һ�����ÿ����Į������Ե�̫�࣬����̫�࣬�����㡰�ɶ������������^�w�����҄�������ҕ�X�ĸ�֪ȥ���_����Dʽ���Z��Ҫ�ظ���ĕr����̎��׃���������Y�������`�ĉ��[����һ�N��w�ڕr�g�Y���⻯��Ҳ�S�����������ʲ��ҿ�Ҋ��ʲ�����Ҫ���_ʲ��@Щ�����L����Ʒ�Ľ^��ܡ����ڮ���֮�ˣ������������������ῴ�㣬�㲻֪��������ʲ�ᣬ��Ҳ���������õ�ʲ�ᣬ�㿴��ϲ�������͕�����Ц�����X�����������������˿���������ƽ���o�����Ʒ����չʾ���ı��w������Ҫ�����M�����렑����Ψ��ģ�M�����͕����_�����c�㽻��������ظ��V������֪���Ė|����

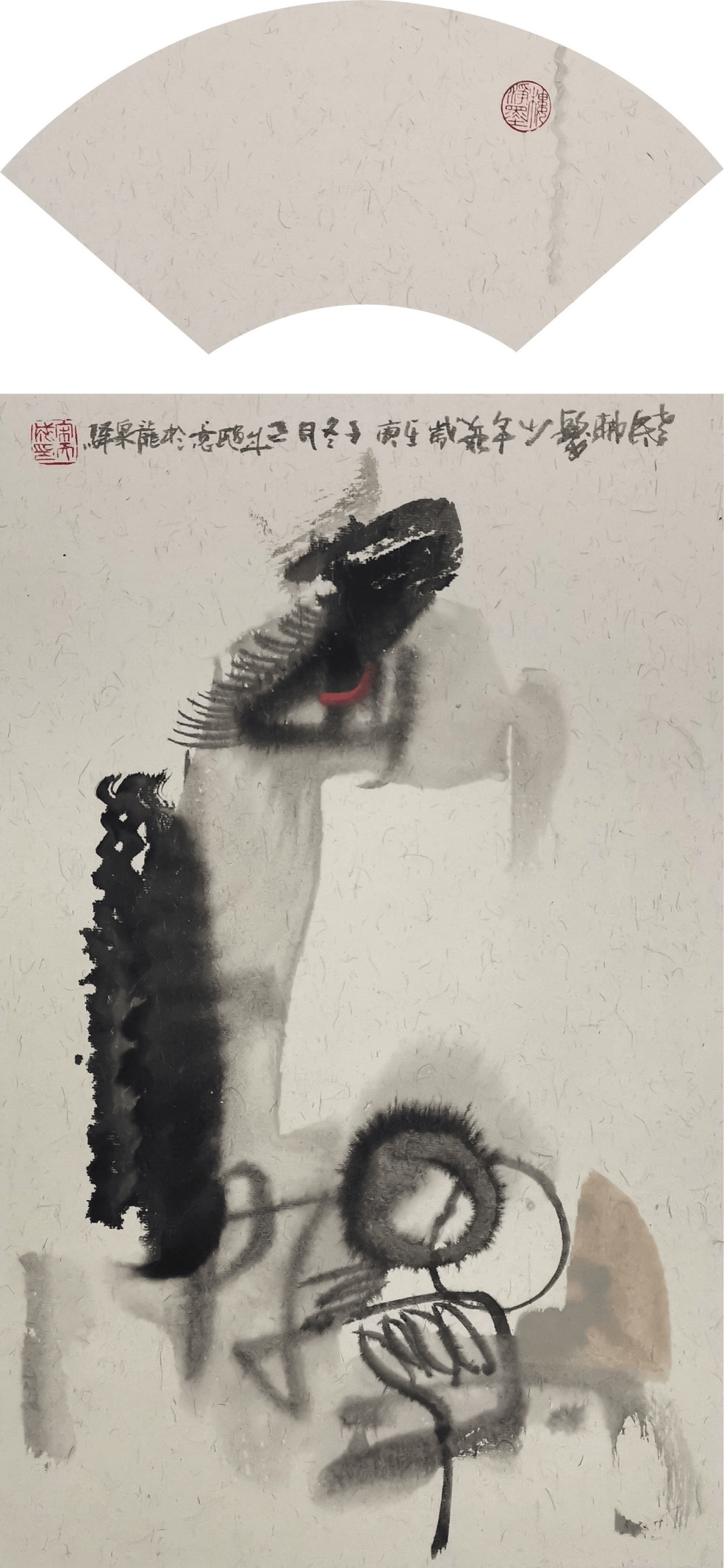

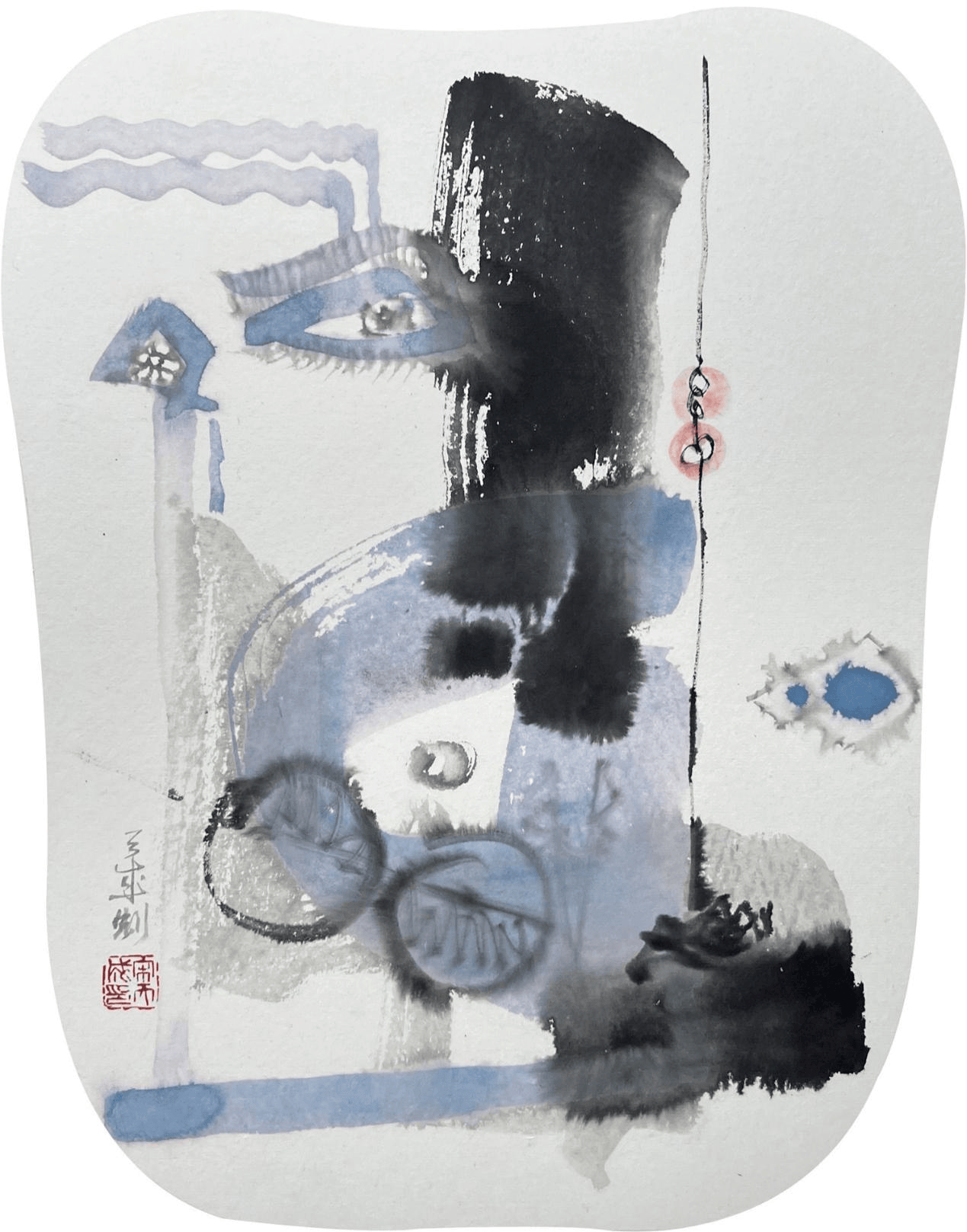

�@Щ����ؓ�d����ͬ����У������Լ��Ă����c��ò������X�������٬F����Щ�ԏ����g�ԣ������Ů�ԣ�����������l����˼��ͬ�r�������������R����Щ���l�����������w�dz��ԸУ��Ըе������|�����ɣ��[�صIJ�������������ؑ���ĵط����@Щ�������Ɔμ������K�����㣬������һ�l������һ���棬�������L���ⶼ���@�l���������Ĝ���ɫ�K�Y�����������ʎʎ�ĵط��������е�ȱ�ك��ݣ�����X�����c�ª����ɁK����˶��n�������X�����@�Ӷ������ǘӣ����܌W�҂��Ġ��h���o�����塣�ڴ��㲻���е��ѷ��c���塣

����Ʒζ��������X�����ϵ�������Ŭ�����Fһ�N��ӹ������Ҫ���F������欣���Ҫ�@����ؑ������Щʡ�Ե��IJ��ֺܿ��������@һ�c���@Щ����Ѓ��ڵ����ۺͱ�����߀����һ�Nʧ��С������w�F��һ�N���|��׃�w��һ�N�r�g�����ţ������R���r������w��Ҳ�܉��oֹ������Ŀհ�̎������δ�F��ͬ����Ҫ����δ���F����һֻ�۾�����ֻ���䣬�i�ϵ��朣��S�����鷿�����[���ָ�����挦����������˼Ҳ�ã��ɻ�Ҳ�T���l��Ҳ�У��@Щ���������㌦��Щ����Ҋ�IJ������^�X�Y��һ���������䐂���a�䡣�ҿ��Ǹ�ϲ�g�@Щ��ȱ��ȫ�ġ���ɣ��֮�����oՓ�Ǿ��l߀���ɫ��ȱʧ�������������Ďֿ����c�o�Ρ�����fˇ�g���˂�չʾ��������δҊ�^�Ė|�������ᣬ�@�ӵ�ˇ�g�ͽo������һ�݂���ĶY����x�_��Ʒ�ᣬ�˂���ԇ����ͬ�ӵķ�ʽ������߅��һ�У���ҕ�҂����������ࡣҲ�S�����ɴ�߀�����⮋�҄����r��˼���c�x�����ǣ����䌍�ѽ��c���қ]��������b�h����ǰ�Į���Ҳ�͛]����ǰ����ġ��y�����ˡ�

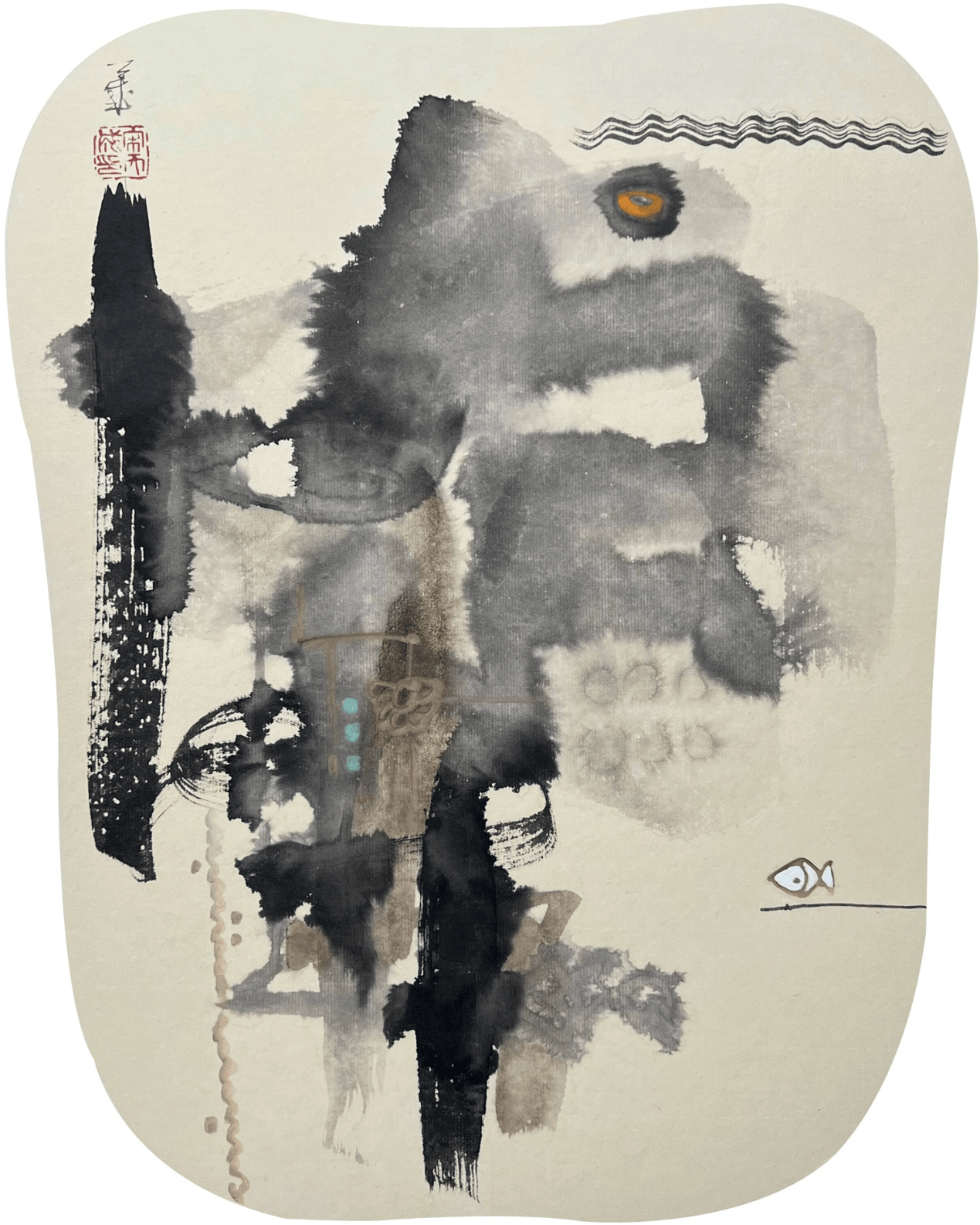

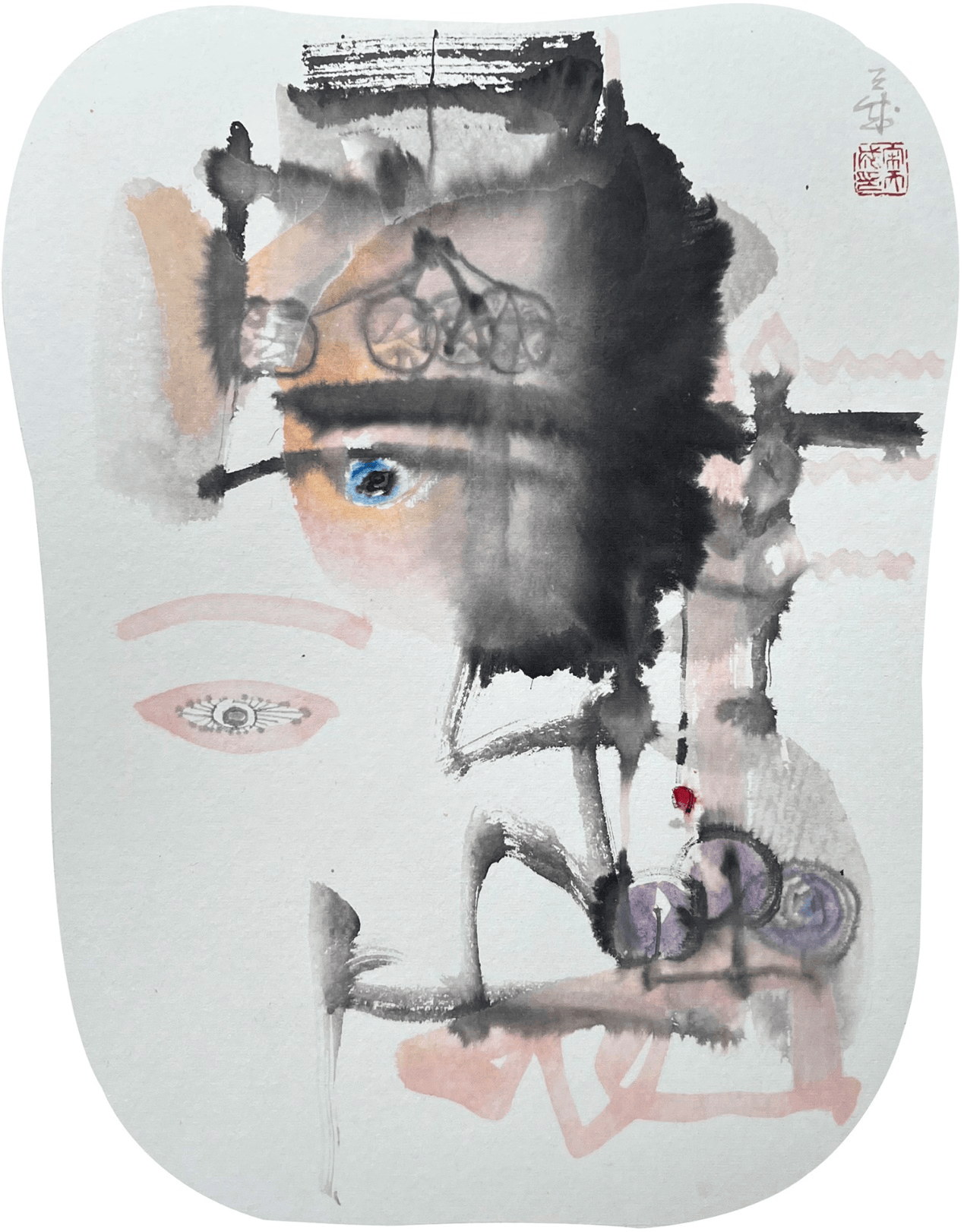

�������˹������ģ��@���зN�H�˰�ĸ��X�����P�ѽ������ҳɠ��c����������ͬ�����L�����w����ij�N���x�ϣ����������������@����ˇ�g����������ħ�����ڡ�

�ҿ��ǿ����Լ��[Ó���ɣ��ʵ����}����ȥ���㡣�ҵ����ﮋ֮���Ա��ˣ�������С���ӂ���ϲ�g��ԭ����ǡ�����ˇ�g������o�P���ɡ����Ԡ���Ҫ�ɾͲ�������Ʒ�������䌍����Ҫ����̫�࣬�Еr�����������

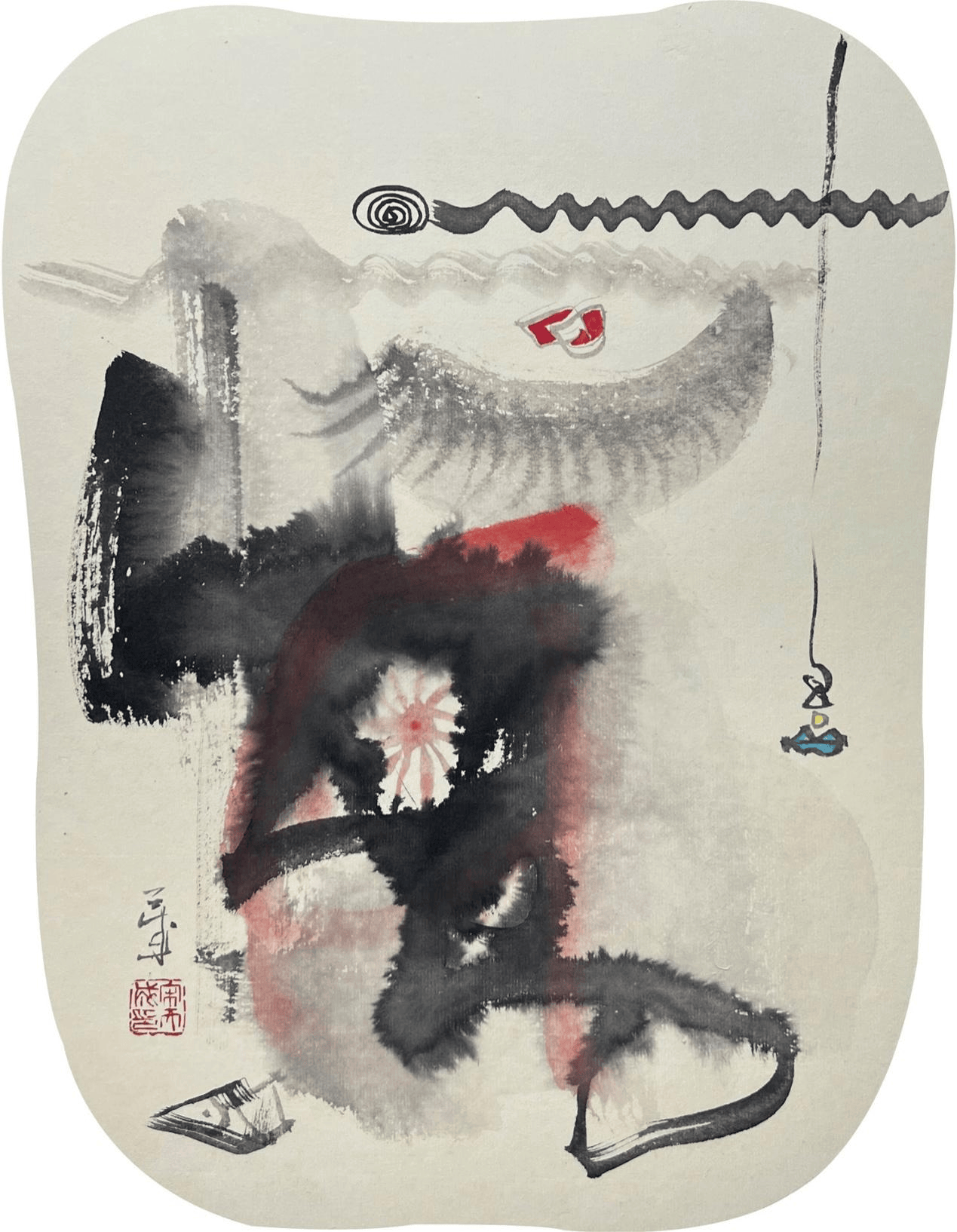

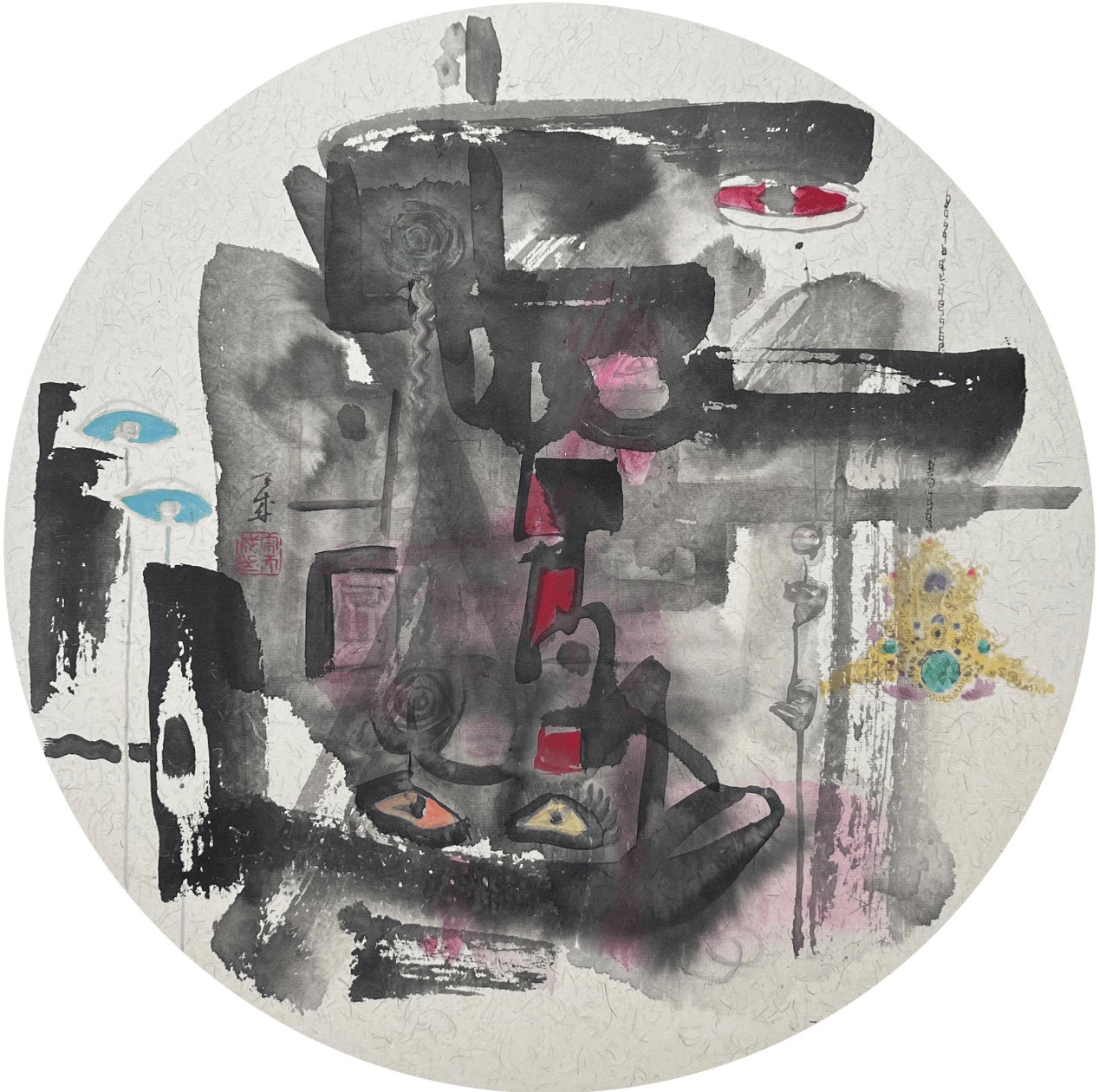

�|���Ļ�֮�����ǡ�������������������������ƫ���У��������p���������H�����\����������ărֵ�����ҵ���Ʒ���ԣ��Ԇ���ˡ�

�ҵ����ﮋ֮�����g�磬�����x���������С��O�˂��Ի��ģ������Ǿ���һ�N�����⡱���ܣ�������������������gʷ��ͬ�rҲ���⡰���ס��͡�ƽӹ������������ˇ�g��������w���ԑ٣�������c���p�߱���һ�N�����_���ԡ����ŕ�����Ʒ�����ij��F�������Ԡ������Լ����L��������yˇ�g����ԪՓ���c��Ψҕ�XՓ�����������T�����nj������y��������^�С���Խ�ͳ��Ρ�

�L����Ʒ����ԓ�o���YՓ������ˇ�g���S���Є�����`�x������ֻ��һ��ЦԒ������Ҫԇ�D���ҵ���Ʒ�Ќ��ҹ��˺ͽ��ˣ��Ҿ����ҡ���ˣ�ʹ���κ�һ�N���gʷ֮����o���ҵ���Ʒ���Զ���ͽ�ڵģ�����Խ��D�_�ظ��������������������x��Խ�h����

���������ʮ��������Ȫ�Qī��

�l���uՓ ���� (0 ���uՓ)